韶关作为广东省重要的工业城市,其汽车制造业近年来发展迅速,尤其在零部件加工、整车装配等环节对精密测量的需求日益增长,测量仪作为保障产品质量的核心设备,在韶关汽车产业链中扮演着关键角色,而市场上涌现的多个品牌也为当地企业提供了多样化选择。

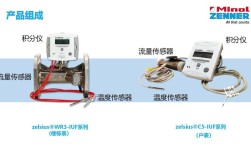

在韶关汽车业中,常用的测量仪品牌可分为国际知名品牌与国内优秀品牌两大类,国际品牌以高精度、高稳定性和技术领先著称,如德国的蔡司(ZEISS)和马尔(Mahr),其产品广泛应用于发动机缸体、变速箱壳体等高精度零部件的检测,具备纳米级测量精度和智能化数据处理功能,能满足汽车行业对质量控制的严苛要求,日本的三丰(Mitutoyo)也是市场主流之一,其千分尺、高度规等基础测量工具以操作便捷性和性价比优势,在中小型汽车零部件企业中普及率较高,美国的海克斯康(Hexagon)通过其全球化技术布局,在三维测量仪、视觉检测系统等领域为韶关汽车制造企业提供从设计到生产的全流程测量解决方案。

国内品牌则凭借本地化服务、高性价比和快速响应能力,在韶关汽车业中占据重要地位,以青岛海克斯康(国内分支)为例,其推出的Global系列三坐标测量仪在精度和稳定性上已接近国际水平,且价格更具优势,成为许多汽车零部件企业的首选,深圳的领创精密(Leader Precision)专注于汽车专用测量设备,如发动机缸孔直径检测仪、连杆综合测量仪等,其产品针对汽车零部件的特定测量需求进行优化,在韶关本地汽配企业中积累了良好口碑,北京的精达仪器(Jingda Instruments)作为老牌测量设备制造商,其生产的投影仪、圆度仪等设备以可靠性和耐用性著称,广泛应用于汽车零部件的尺寸和形位公差检测。

为更直观对比各品牌特点,以下从测量精度、应用场景、价格区间及本地服务能力四个维度进行梳理:

| 品牌 | 测量精度 | 主要应用场景 | 价格区间(万元) | 本地服务能力 |

|---|---|---|---|---|

| 蔡司(ZEISS) | 纳米级 | 发动机、变速箱等核心高精度部件 | 50-200 | 有授权代理,技术支持及时 |

| 三丰(Mitutoyo) | 微米级 | 一般零部件尺寸检测、生产线抽检 | 5-50 | 代理商覆盖,售后响应快 |

| 海克斯康(Hexagon) | 微米级至亚微米级 | 三维检测、自动化测量系统 | 30-150 | 国内分支完善,服务网络广 |

| 领创精密 | 微米级 | 汽车零部件专用测量设备 | 10-80 | 本地化团队,定制服务能力强 |

| 精达仪器 | 微米级 | 尺寸、形位公差检测 | 3-30 | 全国售后网点,配件供应充足 |

韶关汽车企业在选择测量仪品牌时,需综合考虑自身产品精度需求、生产规模及预算,生产高端发动机部件的企业可优先考虑蔡司或海克斯康的高精度三坐标测量仪;而中小型零部件企业则可通过三丰或精达仪器的性价比产品实现基础质量管控,随着汽车产业向智能化、电动化转型,具备数据联网、AI算法分析功能的智能测量设备正成为韶关汽车企业的升级重点,海克斯康、领创精密等品牌已推出相关解决方案,助力企业实现数字化质量管理。

相关问答FAQs

Q1:韶关汽车零部件企业如何选择适合的测量仪品牌?

A1:选择时需结合三个核心因素:一是产品精度要求,如发动机缸体等高精度部件需选择蔡司、海克斯康等纳米级测量设备;二是生产节拍,自动化生产线可优先考虑具备数据接口和自动化功能的智能测量系统;三是预算与成本控制,中小型企业可通过三丰、精达等品牌的性价比产品平衡质量与成本,还需考察品牌的本地服务能力,确保设备维护和校准的及时性。

Q2:国际品牌测量仪与国内品牌在韶关汽车业的应用有何差异?

A2:国际品牌(如蔡司、三丰)在精度、技术成熟度和品牌认知度上具有优势,更适合对质量要求极高的大型汽车企业或外资配套厂商,但价格较高且本地服务响应可能较慢;国内品牌(如领创精密、精达仪器)则以高性价比、本地化服务和定制化能力见长,更贴合韶关中小型汽配企业的实际需求,尤其在特定零部件的专用测量设备领域更具灵活性,近年来,国内品牌通过技术升级,在精度和稳定性上已逐步缩小与国际品牌的差距,市场份额持续提升。