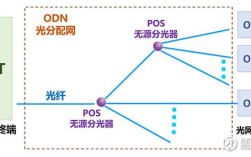

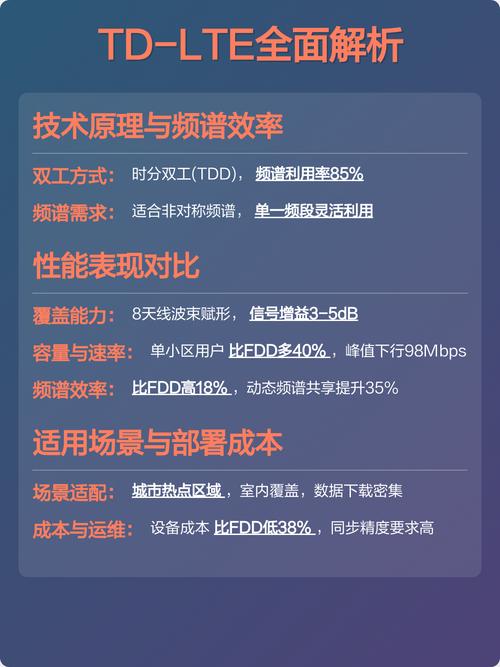

FDD和TD技术是移动通信领域中两种核心的 duplex(双工)技术,它们的主要区别在于如何实现上下行信号的传输,这一根本差异直接影响了网络架构、频谱效率、覆盖能力及部署场景等多个维度,从技术原理来看,FDD(Frequency Division Duplex,频分双工)通过频率分离实现上下行通信,即上行链路(如手机到基站)和下行链路(如基站到手机)使用不同的频率 bands,且这两个频率 band 在频谱上存在一定的保护间隔,在4G LTE网络中,FDD模式的上行频段(如Band 1的1920-1980MHz)和下行频段(2110-2170MHz)被明确分开,终端和基站可同时进行收发操作,无需切换状态,这种“收发同时”的特性使其在数据传输时延上具有天然优势,适合对实时性要求高的业务,如语音通话、在线游戏等,而TD(Time Division Duplex,时分双工)则通过时间分离实现双工,上下行信号在同一频率 band 上,通过不同的时隙进行传输——终端在某个时隙接收信号,在另一个时隙发送信号,且收发之间需要设置保护时隙(Guard Period)避免干扰,这种“收发交替”的模式意味着同一时刻只能进行单向传输,不可避免地会引入一定的时延,但其在频谱利用上更为灵活,无需为上下行分配成对的频率资源。

在频谱效率与资源分配方面,两种技术的差异尤为显著,FDD由于上下行频段固定分离,频谱资源是“成对”的,运营商需提前规划上下行的频率带宽,一旦分配难以灵活调整,若下行业务量远大于上行(如视频 streaming 场景),FDD可能需要通过增加下行载波来缓解拥塞,但这会导致频谱资源利用不均衡,相比之下,TD的频谱资源是“非成对”的,上下行时隙比例可根据业务需求动态调整,典型的时隙配置如3:1(下行:上行)、2:2或4:1,在流量高峰期(如晚间)可将更多时隙分配给下行,在物联网设备大量上传数据的场景下则增加上行时隙,这种灵活性使其在数据流量不对称的移动互联网时代更具优势,尤其适合高密度城区、大型场馆等业务潮汐效应明显的场景,TD由于无需成对频谱,更适合使用高频段(如3.5GHz、毫米波)资源,而高频段虽然覆盖范围较小,但带宽丰富,能支撑更高速率的数据传输,这也是5G TD-LTE(即5G NR TDD模式)被选为5G主流技术的重要原因之一。

网络覆盖与部署成本方面,FDD凭借“收发同时”的特性,在信号覆盖上更具优势,上下行频段分离且固定,基站发射功率和终端接收功率可独立优化,适合广域覆盖,尤其在郊区、农村等低人口密度区域,FDD可通过大功率基站和广覆盖频段实现低成本、广深度的信号延伸,而TD的“收发交替”模式对同步要求极高,基站间需严格同步时间与时隙,否则易产生干扰;由于上下行在同一频段,终端在发送信号时无法接收信号,导致基站覆盖范围受限于终端的上行发射能力(“覆盖受限”问题),即基站的下行覆盖范围可能大于上行,需通过增加基站密度或部署上行增强技术(如CoMP、虚拟MIMO)来弥补,这使其在广域覆盖中的部署成本相对较高,更适合城市、园区等高人口密度、业务集中的区域。

在实际应用中,FDD和TD各有侧重,FDD技术成熟、覆盖广泛,被广泛应用于2G GSM、3G WCDMA、4G LTE等网络,是传统移动通信的基石,目前全球多数运营商的4G/5G网络仍以FDD为主,尤其在语音业务(VoLTE)和广域覆盖场景中不可替代,TD技术则因频谱灵活性和高频段适配优势,在4G TD-LTE、5G NR TDD中快速发展,我国主导的TD-LTE技术曾推动4G在全球的普及,而5G时代,TDD模式凭借超大带宽支持,成为实现千兆速率的核心,国内三大运营商的5G网络均以TDD频段(如n78、n41)为主。

相关问答FAQs

Q1:FDD和TD哪种技术更适合5G网络?

A:5G网络中,TDD(TD-LTE演进为5G NR TDD)是主流技术,5G需要超大带宽(如100MHz以上)支持高速率、低时延业务,而TDD的非成对频谱特性可灵活分配高频段(如3.5GHz、26GHz毫米波)资源,满足大带宽需求;TDD的动态时隙调整能适配5G多样化的业务场景(如eMBB、URLLC、mMTC),FDD虽在5G中仍有应用(如n1、n3等低频段用于广覆盖),但其带宽受限、频谱不灵活的缺点使其难以承担5G核心性能指标,因此5G网络以TDD技术为主导。

Q2:普通用户在使用FDD和TD网络时,能感知到哪些差异?

A:普通用户感知最明显的差异在于“网络时延”和“高速率场景下的稳定性”,FDD因“收发同时”,时延更低,语音通话、视频会议等实时业务体验更流畅;而TD因“收发交替”,在信号较弱或时隙切换时可能出现轻微卡顿,但在高速率场景(如下载高清视频、玩5G游戏),TDD的高频段大带宽优势更突出,下载速度往往高于FDD;若处于FDD的低频段覆盖区域(如郊区),则FDD的信号稳定性和覆盖范围可能优于TD,总体而言,用户在城区密集区域使用5G TDD时速率更快,在郊区等广域覆盖区域使用FDD时信号更稳定。