创维47E600Y作为一款较为经典的液晶电视,在使用过程中可能会出现各种故障,掌握基本的维修思路和方法对于用户和维修人员都具有重要意义,本文将围绕该型号电视的常见故障现象、可能原因及维修步骤进行详细阐述,帮助读者了解如何进行故障排查与处理。

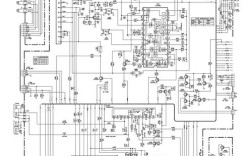

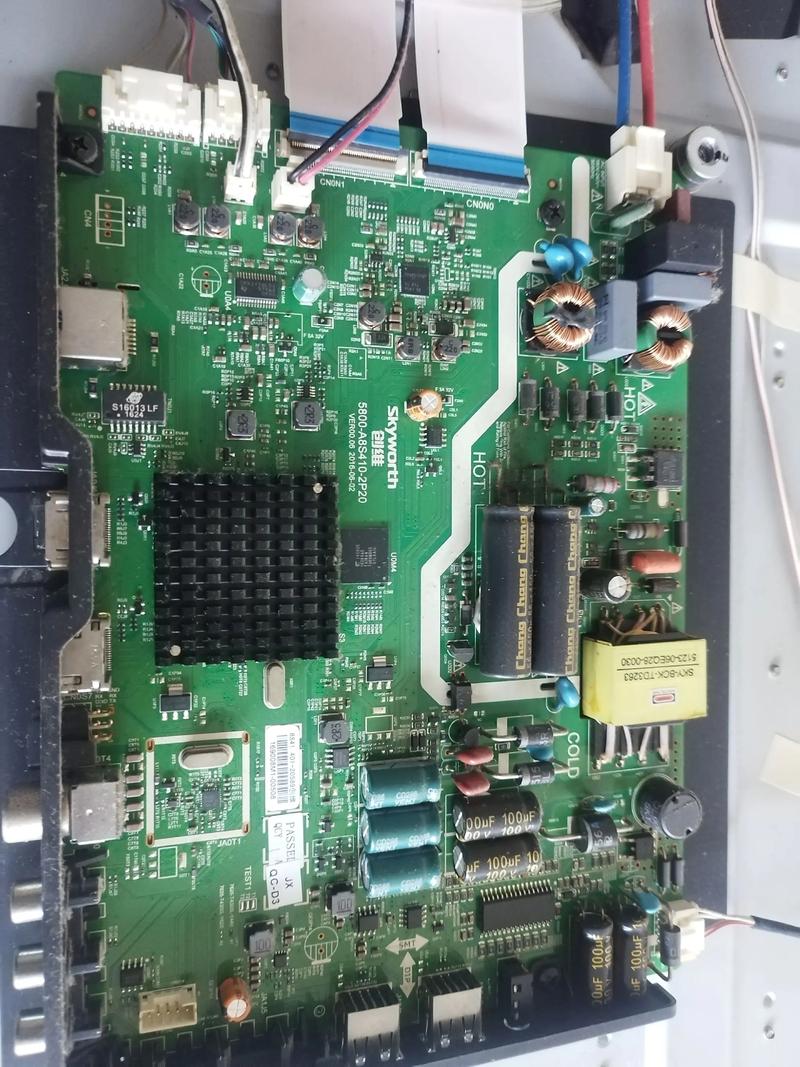

当创维47E600Y出现无法开机时,应首先检查电源部分,通电后观察电源指示灯是否亮起,若指示灯不亮,需检查电源板输入端的保险管是否熔断,保险管熔断通常意味着电源板存在短路故障,需重点检查整流桥、滤波电容、开关管等元件是否击穿,使用万用表二极管档测量整流桥的四个二极管是否有短路现象,滤波电容是否鼓包或漏液,开关管的D、S极间是否击穿,若发现上述元件损坏,需更换同型号规格的元件,更换后需确认负载电路是否存在短路,避免再次损坏电源板,若电源指示灯亮但无法开机,则需检查主板上的CPU是否工作正常,测量CPU的供电电压(通常为3.3V或5V)是否正常,复位电路是否正常,以及晶振是否起振,若CPU工作条件不满足,可能导致无法进入开机程序。

屏幕出现无图像或图像异常(如花屏、黑屏、有声音无图像)是较为常见的故障,若有声音无图像,通常表明主板信号处理部分和背光驱动部分基本正常,问题可能出在屏驱动板(TCON板)或液晶屏本身,首先检查屏线是否连接牢固,有无松动或氧化现象,可重新插拔屏线并观察故障是否排除,若屏线正常,则需测量屏驱动板的供电电压是否正常,一般为5V或12V,若供电异常,需检查主板到屏驱动板的供电线路是否存在开路或元件损坏,若供电正常,则可能是屏驱动板损坏,可尝试更换同型号屏驱动板进行测试,若出现花屏或图像扭曲,则需重点检查主板和屏驱动板的信号传输线路,特别是时钟线、数据线是否正常,可用示波器观察信号波形是否稳定,若花屏时伴随图像闪烁,则可能是液晶屏本身损坏,维修成本较高,需根据屏幕价值决定是否更换。

对于背光异常的故障,表现为屏幕黑暗但声音正常,或背光亮度不均、闪烁,此类故障通常与背光驱动电路(高压板)或背光灯管有关,首先检查背光驱动板的供电电压是否正常,一般为12V或24V,来自电源板,若供电正常,需检查背光驱动板的使能信号(EN)和亮度调节信号(PWM)是否正常,这两个信号通常由主板提供,可用示波器测量是否有脉冲信号输出,若信号正常,则可能是背光驱动板损坏,需检查驱动板上的升压变压器、MOS管、电容等元件是否损坏,常见的故障点为MOS管击穿、升压变压器短路、电容鼓包等,若背光驱动板正常,则可能是背光灯管损坏,可观察屏幕是否有局部发黑或亮线,若有,则可能是部分灯管损坏,需更换灯管,更换灯管时需注意灯管的规格和数量,避免不匹配导致故障。

声音故障也是常见的维修问题,表现为无声音、声音小、声音失真等,首先检查电视是否处于静音状态,检查音量设置是否正常,若设置正常,则需检查音频输出线路是否正常,从主板到音频功放板的音频线是否松动,使用万用表测量音频功放板的供电电压是否正常,一般为12V或24V,若供电正常,则需检查音频功放芯片是否损坏,可用万用表测量功放芯片的输入、输出端电压是否正常,若异常,则可能需更换功放芯片,若声音失真,则可能是音频输入信号异常或功放芯片性能不良,需检查输入的音频信号是否正常,可用示波器观察音频信号的波形。

在维修过程中,需要注意安全事项,尤其是在检修电源板和高压板时,需先断开电源并放电,避免触电,维修时应使用合适的工具和仪表,如万用表、示波器等,确保测量准确,对于无法确定的故障,建议参考该型号的电路原理图和维修手册,或联系专业维修人员进行处理,更换元件时需选用同型号或参数相同的元件,避免因元件不匹配导致新的故障。

以下为创维47E600Y维修中常见故障排查要点简表:

| 故障现象 | 可能原因 | 检查步骤 |

|---|---|---|

| 无法开机 | 电源板保险管熔断 | 检查整流桥、滤波电容、开关管是否击穿 |

| 主板CPU工作异常 | 测量CPU供电、复位、晶振是否正常 | |

| 有声音无图像 | 屏线松动或损坏 | 重新插拔屏线,检查连接器是否氧化 |

| 屏驱动板供电异常 | 测量屏驱动板供电电压,检查供电线路 | |

| 液晶屏损坏 | 观察屏幕是否有物理损坏或异常显示区域 | |

| 背光不亮 | 背光驱动板供电异常 | 检查电源板到高压板的供电电压 |

| 背光驱动板损坏 | 检查升压变压器、MOS管、电容是否损坏 | |

| 背光灯管损坏 | 观察屏幕是否有局部发黑,更换灯管测试 | |

| 无声音 | 静音设置或音量异常 | 检查设置,恢复正常音量 |

| 音频功放板供电异常 | 测量功放板供电电压,检查供电线路 | |

| 音频功放芯片损坏 | 测量功放芯片输入输出电压,更换芯片 |

相关问答FAQs:

-

问:创维47E600电视出现开机后指示灯闪烁但无法开机,是什么原因? 答:这种情况可能是电源板负载短路或主板工作异常导致,首先检查电源板输出电压是否正常,若电压过低或波动大,需断开负载后测量空载电压,若空载电压正常则可能是主板短路,需检查主板上的电容、芯片是否击穿,若空载电压仍异常,则需检修电源板,重点检查开关管、稳压电路等元件。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

问:电视屏幕出现竖直黑线,但声音正常,应该如何处理? 答:屏幕出现竖直黑线通常是液晶屏本身损坏或屏驱动板(TCON板)故障导致,首先尝试重新插拔屏线,排除接触不良的可能,若故障依旧,可更换一块同型号的屏驱动板进行测试,若更换后黑线消失,则原屏驱动板损坏;若黑线仍然存在,则说明液晶屏本身损坏,需更换液晶屏,维修成本较高,需根据屏幕价值决定维修方案。