无线传感技术是一种通过集成传感器、数据处理单元和无线通信模块,实现对物理环境参数(如温度、湿度、压力、光照等)实时监测、采集与传输的技术,其实现涉及感知层、网络层、应用层三个核心架构,融合了微电子、传感器、嵌入式系统、无线通信及数据处理等多学科技术,具体实现路径可从硬件组成、通信协议、数据处理及系统部署四个维度展开分析。

硬件组成:从感知到传输的基础单元

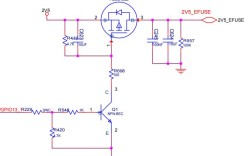

无线传感技术的实现首先依赖微型化、低功耗的硬件节点,每个节点通常由传感器模块、微控制器(MCU)、无线通信模块和电源模块四部分构成。

-

传感器模块:作为感知层的“感官”,负责将物理量(如温度、加速度、气体浓度)转化为电信号,NTC热敏电阻感知温度变化,MQ-135传感器检测空气质量,三轴加速度计测量运动状态,传感器的选型需根据监测目标精度、响应速度及环境适应性确定,如工业场景多选用高精度传感器,而农业监测则侧重低成本、耐候性强的设备。

-

微控制器(MCU):节点的“大脑”,负责控制传感器数据采集、处理及通信调度,常用MCU包括ARM Cortex-M系列、STM32等,其低功耗特性(如 sleep 模式电流低至μA级)可延长节点电池寿命,MCU通过ADC(模数转换器)将传感器模拟信号转为数字信号,并执行初步数据过滤(如去除异常值、单位转换)。

-

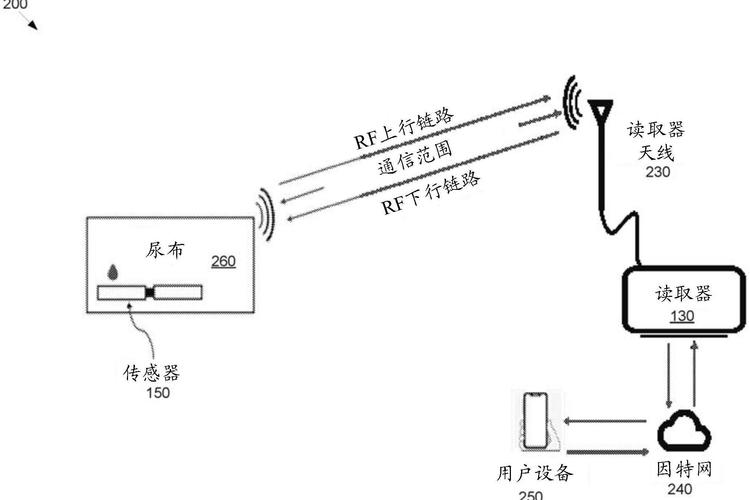

无线通信模块:实现数据传输的“咽喉”,需根据应用场景选择合适技术,短距离通信(<100m)常用蓝牙(BLE)、Zigbee(基于IEEE 802.15.4,支持自组网);中长距离(1-10km)可选LoRa(低功耗广域网,适合低数据量场景)、NB-IoT(基于蜂窝网络,覆盖广);高速率场景(如视频传输)则用Wi-Fi或5G,智能家居用Zigbee实现设备互联,而智慧农业则通过LoRa网关将田间传感器数据汇聚至云端。

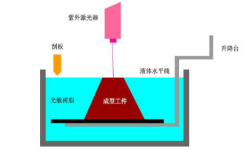

(图片来源网络,侵删)

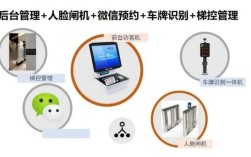

(图片来源网络,侵删) -

电源模块:决定节点续航能力,常见方案包括电池(如锂电池、纽扣电池)、能量收集技术(太阳能、振动能)或无线充电,环境监测节点可通过太阳能板+锂电池供电,实现长期免维护部署。

通信协议:数据传输的“交通规则”

无线传感网络的通信需解决多节点共存、路由选择及低功耗问题,依赖分层协议栈,以Zigbee和LoRa为例,其实现逻辑如下:

| 协议层 | 功能 | 关键技术/标准 |

|---|---|---|

| 物理层(PHY) | 定义无线频段、调制方式、数据传输速率 | Zigbee:2.4GHz ISM频段,O-QPSK调制;LoRa:ISM频段(433/868/915MHz),CSS调制 |

| 数据链路层 | 负责介质访问控制(MAC)、组网、错误校验 | Zigbee:CSMA-CA避免冲突,支持星型/网状拓扑;LoRa:基于ALOHA的MAC协议,支持终端-网关架构 |

| 网络层 | 路由选择、数据转发、节点管理 | Zigbee:AODV路由协议;LoRa:网关集中路由,终端休眠至网关唤醒周期(如1s/次) |

| 应用层 | 数据格式定义、设备指令、业务逻辑 | Zigbee:ZCL(集群库协议);LoRa:MQTT/CoAP协议适配云端通信 |

低功耗设计是通信协议的核心:Zigbee节点通过“侦听-休眠”机制(非工作时进入deep sleep),LoRa终端通过自适应数据速率(ADR)根据距离调整发射功率,两者均显著降低能耗。

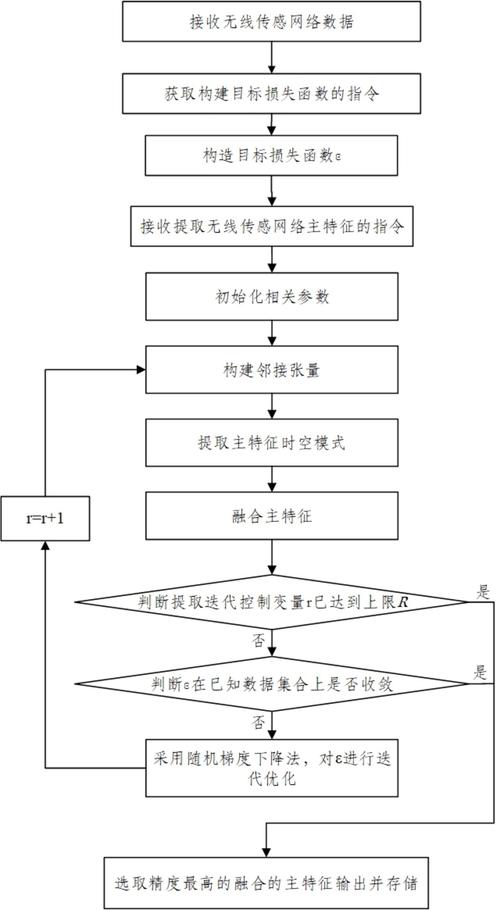

数据处理:从原始信号到有效信息

无线传感节点采集的原始数据需经过多级处理才能转化为可用信息,流程包括数据采集、预处理、聚合与传输:

-

数据采集:MCU通过定时器或外部触发控制传感器采样,采样频率需匹配监测场景需求(如温度监测1次/分钟,振动监测100次/秒)。

-

预处理:在节点端或网关端执行,包括:

- 滤波:去除噪声(如移动平均滤波、卡尔曼滤波);

- 校准:修正传感器误差(如温度传感器通过两点校准补偿偏差);

- 数据压缩:减少传输量(如小波变换压缩图像数据,差分编码压缩时序数据)。

-

数据聚合:在网关或汇聚节点合并多节点数据,避免冗余传输,智慧城市中,10个温湿度节点的数据可聚合为一条区域环境报告,降低网络负载。

-

数据传输:通过无线模块将处理后的数据发送至网关或云端,传输协议需兼顾可靠性与效率:CoAP(受限应用协议)适合低功耗设备,HTTP/HTTPS则适用于需高可靠性的场景。

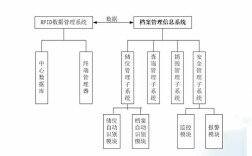

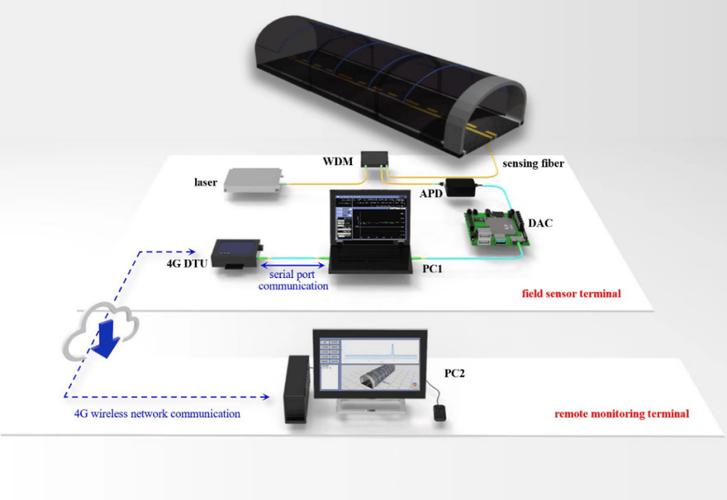

系统部署:从节点组网到应用落地

无线传感系统的部署需结合场景需求,覆盖节点规划、网络搭建、平台集成三阶段:

-

节点规划:根据监测目标密度、环境干扰(如金属遮挡、电磁干扰)确定节点间距,

- 工厂车间:传感器节点间隔10-20m,避免设备信号干扰;

- 森林防火:节点间隔500m-1km,依赖LoRa穿透能力。

-

网络搭建:包括节点部署、网关配置及云端接入,农业监测中,田间节点通过LoRa将数据发送至田埂网关,网关通过4G将数据上传至云平台(如阿里云IoT)。

-

应用集成:云平台通过API与业务系统对接,实现数据可视化、告警及控制,智能家居中,温湿度数据触发空调自动调节;工业场景中,振动数据异常时停机并推送维修工单。

相关问答FAQs

Q1:无线传感节点如何解决电池续航问题?

A1:通过硬件与软件协同优化实现:硬件上选用低功耗MCU(如STM32L4系列,休眠电流0.1μA)和传感器(如功耗仅1μA的加速度计);软件上采用事件驱动式采集(仅当数据变化时唤醒)、通信休眠(如LoRa终端每10分钟发送1次数据)及动态功率调整(根据距离降低发射功率),能量收集技术(太阳能、温差发电)可补充电池电量,实现长期免维护。

Q2:大规模无线传感网络如何避免数据冲突?

A2:通过多级抗冲突机制解决:物理层采用频分复用(如LoRa不同信道并行传输)或扩频技术(如Zigbee的DSSS);数据链路层采用CSMA-CA(载波侦听多路访问/冲突避免)或TDMA(时分多址,为节点分配固定发送时隙);网络层通过网关聚合数据,减少终端通信频率,Zigbee协调器可为每个节点分配16位短地址,并通过路由表避免数据环路,确保多节点并发传输不冲突。