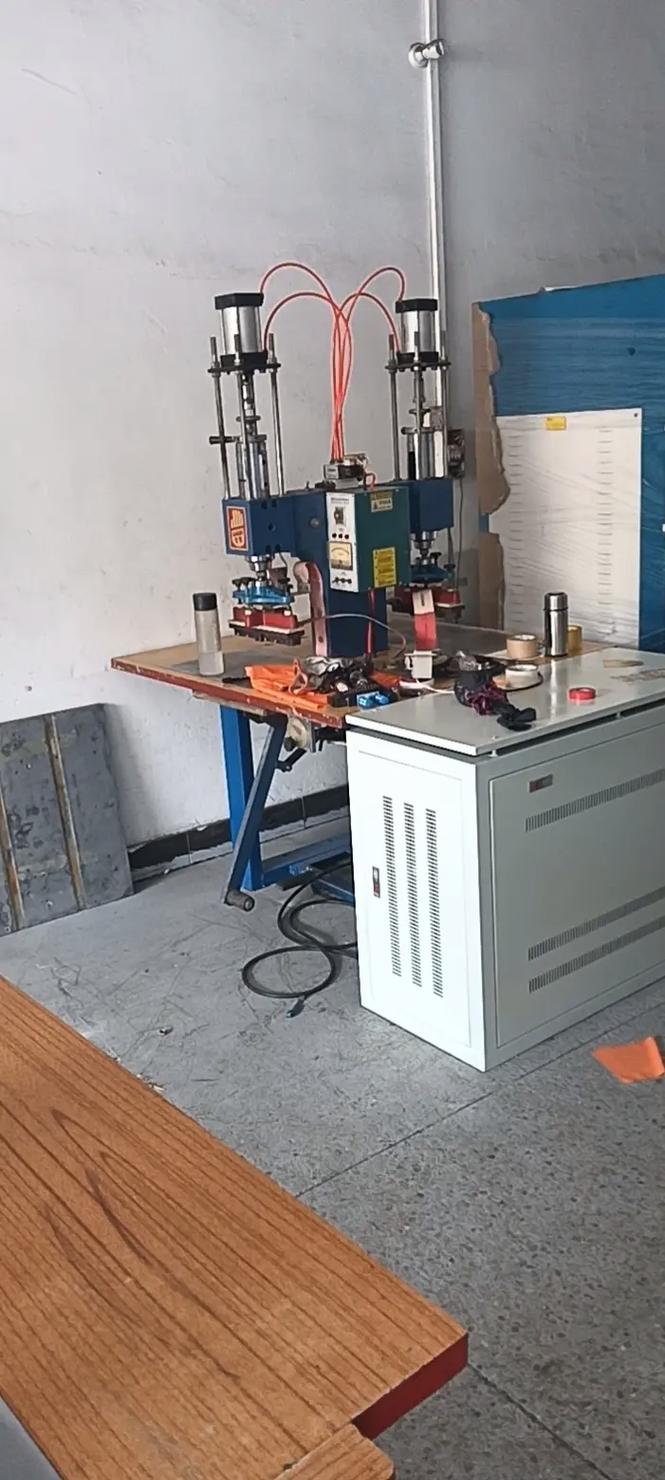

超声波塑料熔接机在现代制造业中扮演着重要角色,其品牌选择直接影响生产效率和焊接质量,目前市场上主流品牌可分为国际知名品牌和国内优秀品牌两大类,各具特色,能满足不同行业需求。

国际品牌中,德国的Branson(布兰森)和日本的Telsonic(必能信)是高端市场的代表,Branson以其精密的控制系统和稳定的焊接性能著称,广泛应用于汽车、医疗等高精度领域,其设备通常配备智能能量监控和自适应焊接技术,能确保每次焊接的一致性,Telsonic则擅长研发大功率超声波设备,在厚壁塑料件和大型产品的焊接中表现突出,其创新性的Horn设计技术有效减少了焊接过程中的能量损耗,美国的Dukane(杜肯)也是重要品牌,以模块化设计和易维护性受到青睐,特别适合自动化生产线集成,其推出的数字化超声波发生器可实现精确的参数调节和故障诊断。

国内品牌近年来发展迅速,在性价比和技术创新方面表现亮眼,宁波的必翔(Bison)是国内超声波设备领域的佼佼者,产品覆盖从小型手持机到大型工业级设备,其自主研发的智能焊接系统能实现焊接过程的实时数据反馈,在消费电子和家电行业应用广泛,深圳的台创(Tech Fusion)则专注于高精密焊接领域,推出的微超声波焊接设备可满足医疗导管、电子连接器等微小部件的焊接需求,焊接精度可达微米级,江苏的汇专科技(HZ)凭借其在超声波换能器技术上的突破,其设备在焊接速度和耐用性方面表现优异,尤其在新能源汽车电池组件的焊接中占据一定市场份额。

选择超声波塑料熔接机品牌时,需综合考虑焊接材料、产品结构、生产效率及预算等因素,以下为部分主流品牌的简要对比:

| 品牌名称 | 国别 | 技术特点 | 适用领域 | 价格区间 |

|---|---|---|---|---|

| Branson | 德国 | 精密控制、智能监控 | 汽车、医疗 | 高端 |

| Telsonic | 日本 | 大功率、Horn创新设计 | 大型塑料件、工业制品 | 高端 |

| Dukane | 美国 | 模块化设计、易维护 | 自动化生产线 | 中高端 |

| 必翔 | 中国 | 智能反馈、高性价比 | 消费电子、家电 | 中端 |

| 台创 | 中国 | 微精密焊接、高精度 | 医疗、电子微部件 | 中高端 |

| 汇专科技 | 中国 | 换能器技术突破、耐用性 | 新能源汽车、电池 | 中端 |

国内品牌凭借对本土市场需求的理解和快速的技术迭代,在性价比和服务响应速度上具有明显优势,尤其适合中小企业;而国际品牌则在核心技术和长期稳定性上更胜一筹,适合对焊接质量要求极高的高端应用场景,随着国内制造业的升级,越来越多的品牌开始注重自主研发,未来在技术创新和市场份额上有望进一步扩大。

相关问答FAQs

Q1:超声波塑料熔接机的功率如何选择?

A:选择功率需根据塑料材质、产品尺寸和焊接要求综合判断,小型薄壁塑料件(如玩具、文具)选用500-1500W设备即可;中型产品(如家电外壳、汽车配件)需2000-3500W;大型或厚壁塑料件(如工业容器、厚板材)则建议使用4000W以上大功率设备,若焊接材料为硬质塑料(如ABS、PC)或需深熔焊接,应适当提高功率;软质塑料(如PE、PP)则可选择中等功率,建议咨询设备供应商,通过试焊测试确定最佳功率配置。

Q2:使用超声波塑料熔接机时常见问题有哪些?如何解决?

A:常见问题及解决方法包括:①焊接不牢固,可能因焊接时间不足或压力不够,需调整参数并确保模具平行;②塑料件变形,通常因能量过大或保压时间短,应降低振幅或延长保压时间;③噪音过大,可能是换能器或模具松动,需检查并紧固连接部件;④焊接后出现毛刺,建议修整模具工作面或清洁塑料件表面,定期保养设备(如清洁换能器、检查气源压力)可有效减少故障发生,延长设备使用寿命。