康佳液晶电视维修手册是技术人员进行故障诊断与维修的重要参考资料,其内容涵盖了电视的基本结构、常见故障分析、维修流程及注意事项等,旨在帮助维修人员快速定位问题并高效解决,以下从多个维度详细展开说明。

康佳液晶电视基本结构与工作原理

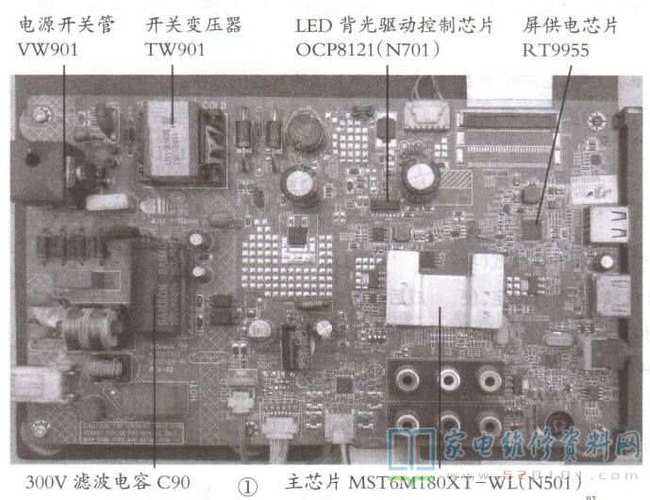

康佳液晶电视主要由显示面板、驱动板(主板)、电源板、背光模组、高频头、接口板等部分组成,显示面板是核心部件,负责图像显示;驱动板接收外部信号并进行解码处理,控制面板显示图像;电源板将市电转换为各模块所需电压;背光模组为面板提供光源,常见类型为LED背光和CCFL背光;高频头负责接收电视信号;接口板则连接外部设备如机顶盒、游戏机等,其工作原理为:外部信号通过接口板输入,经高频头和解码芯片处理后,驱动板输出控制信号和图像数据至面板,同时电源板为各模块供电,背光模组点亮,最终实现图像显示。

常见故障类型及排查方法

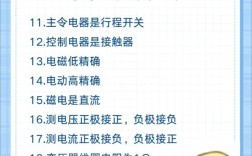

电源故障

电源故障是液晶电视的高发问题,表现为无电源指示、无法开机、指示灯闪烁等,排查时需先检查电源板外观,有无电容鼓包、元件烧毁痕迹,使用万用表测量输出电压(如+12V、+5V、+24V等)是否正常,若电压异常,需重点检查保险管、整流桥、开关管、PWM控制器等元件,常见维修方法包括更换损坏的电容、开关管或整流桥,修复后需测量负载是否正常,避免二次损坏。

背光故障

背光故障表现为屏幕黑屏但声音正常、屏幕亮度不均或闪烁,此类问题多由背光驱动电路故障或LED灯珠损坏导致,排查时,需先测量背光驱动板的输出电压,若电压正常但背光不亮,可能是LED灯珠损坏,可通过逐一测量灯珠两端电压或使用替换法确定故障灯珠,更换时需注意灯珠规格(如电压、电流)一致,避免亮度差异,对于CCFL背光,需检查逆变器(高压板)是否正常,更换老化或损坏的灯管。

显示异常

显示异常包括花屏、条纹、缺色、图像暗淡等,通常与驱动板或面板相关,排查时,先通过菜单检查信号源设置是否正常,排除信号源问题后,若故障依旧,可能是驱动板故障,可尝试升级驱动板固件或更换驱动板测试,若更换驱动板后问题未解决,则可能是面板损坏,面板维修成本较高,建议根据电视价值决定是否更换面板。

无图像有声音

此类故障表明电源、背光及音频电路正常,问题集中在信号处理或图像输出部分,需检查高频头、接口板是否正常,测量视频解码芯片输出信号是否稳定,若信号异常,需更换高频头或接口板;若信号正常但无图像,可能是驱动板至面板的排线松动或损坏,需重新插拔或更换排线。

维修流程与注意事项

维修流程

- 故障问询与初步检查:向用户了解故障发生时的现象、使用环境及是否受过外力冲击,观察电视外观及内部元件有无明显损坏。

- 通电测试:在确保安全的前提下通电测试,记录故障现象,如指示灯状态、声音、背光等。

- 拆机检测:断开电源后拆机,根据故障范围重点检测对应模块,使用万用表、示波器等工具测量电压、信号波形。

- 元件维修与更换:确定故障元件后,进行更换或维修,注意焊接工艺,避免虚焊、短路。

- 装机测试:装机后通电测试,确认故障排除,恢复电视功能。

注意事项

- 安全第一:维修前务必断开电源,大容量电容需放电处理,避免触电风险。

- 防静电措施:液晶面板对静电敏感,维修人员需佩戴防静电手环,使用防静电工具。

- 元件匹配:更换元件时需确保型号、参数一致,特别是电源板、驱动板等核心模块。

- 规范操作:拆装机时注意排线、螺丝的固定位置,避免遗漏或损坏其他元件。

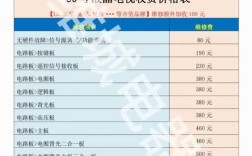

康佳液晶电视常见故障速查表

| 故障现象 | 可能原因 | 排查方法 | 维修建议 |

|---|---|---|---|

| 无法开机 | 电源板故障、保险管烧毁 | 测量电源板输出电压,检查保险管 | 更换电源板或保险管 |

| 黑屏但有声音 | 背光故障、驱动板故障 | 观察背光是否亮,测量背光驱动电压 | 更换LED灯珠、驱动板或逆变器 |

| 花屏/条纹 | 驱动板故障、排线松动 | 重新插拔排线,更换驱动板测试 | 修复排线或更换驱动板 |

| 无图像有声音 | 高频头故障、信号源异常 | 检查信号线,更换高频头 | 更换高频头或调整信号源设置 |

| 遥控失灵 | 遥控器故障、接收头损坏 | 测试遥控器电池,测量接收头信号 | 更换遥控器或接收头 |

相关问答FAQs

问题1:康佳液晶电视开机后指示灯闪烁但无法开机,如何解决?

解答:此类故障通常由电源板或负载异常导致,首先检查电源板保险管是否熔断,若熔断需排查电源板是否有短路元件(如整流桥、开关管);若保险管完好,测量电源板各路输出电压是否正常,若电压过低或无输出,多为电源板故障,需更换电源板;若电压正常但无法开机,需检查负载(如驱动板、背光模组)是否短路,排除负载故障后即可恢复。

问题2:康佳液晶电视屏幕出现一条垂直亮线,是什么原因?如何维修?

解答:屏幕出现垂直亮线通常是液晶面板排线损坏或面板本身故障,先拆机检查驱动板至面板的排线是否松动或氧化,重新插拔并清洁排线接口;若排线正常,故障可能是面板驱动电路损坏,此类维修难度大、成本高,建议联系康佳官方售后或根据电视价值考虑更换面板,若电视在保修期内,可申请免费维修或更换。