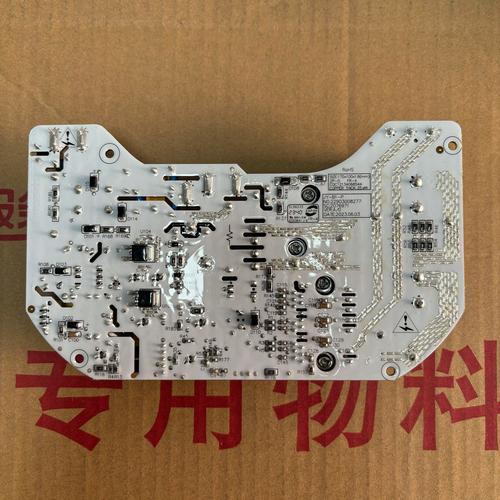

国芯6101D是一款广泛应用于小家电控制领域的芯片,其稳定性和可靠性对整机性能至关重要,在维修过程中,掌握详细的维修资料能够快速定位故障点,提高维修效率,以下从芯片特性、引脚功能、常见故障及维修方法、维修注意事项等方面进行详细阐述,并辅以表格说明关键参数,最后提供相关问答。

国芯6101D是一款8位微控制器,采用高性能的RISC架构,内置Flash程序存储器和RAM数据存储器,具有丰富的I/O端口和定时器/计数器资源,适用于电磁炉、电饭煲、微波炉等家电产品的控制,其工作电压范围通常为2.0V-5.5V,最高工作频率可达12MHz,内置上电复位电路和看门狗定时器,增强了系统的抗干扰能力,芯片采用LQFP-32封装,引脚排列紧凑,便于PCB布局设计。

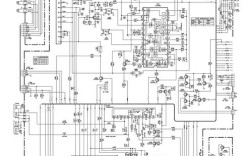

在引脚功能方面,国芯6101D的32个引脚可分为电源引脚、I/O引脚、特殊功能引脚等,电源引脚包括VCC(主电源正极,通常接5V)、GND(接地)、VREF(参考电压输入,用于ADC采样);I/O引脚包括P0-P3端口,每个端口可配置为输入或输出模式,部分引脚具有复用功能,如PWM输出、外部中断输入、串行通信等;特殊功能引脚包括RESET(复位引脚,低电平有效)、XTAL1/XTAL2(外部晶振连接端,用于提供系统时钟)、PROG(程序烧录使能引脚)等,以下是主要引脚功能的简要说明表格:

| 引脚号 | 引脚名称 | 功能描述 |

|---|---|---|

| 1-8 | P0.0-P0.7 | 8位双向I/O端口,复用为数据总线或ADC输入 |

| 9-16 | P1.0-P1.7 | 8位双向I/O端口,部分引脚支持PWM输出 |

| 17-24 | P2.0-P2.7 | 8位双向I/O端口,复用为外部中断或串行通信 |

| 25-32 | P3.0-P3.7 | 8位双向I/O端口,包含复位、晶振等特殊功能 |

| 33 | VCC | 主电源正极,接+5V |

| 34 | GND | 接地 |

| 35 | VREF | ADC参考电压输入,通常接2.5V基准电压 |

| 36 | RESET | 复位引脚,低电平复位 |

| 37 | XTAL1 | 晶振输入端,外接晶振一端 |

| 38 | XTAL2 | 晶振输出端,外接晶振另一端 |

| 39 | PROG | 程序烧录使能,低电平有效 |

| 40 | NC | 空脚,未连接 |

常见故障及维修方法是维修资料的核心内容,根据实际维修案例,国芯6101D的故障主要集中在电源异常、时钟电路故障、I/O端口损坏、程序丢失等方面,电源异常是最常见的故障类型,表现为芯片不工作、工作电压不稳定或过高/过低,维修时需首先测量VCC和GND之间的电压,确保在4.5V-5.5V范围内,若电压异常,需检查电源滤波电容是否失效、稳压电路是否正常,时钟电路故障会导致芯片无法启动或程序跑飞,通常表现为整机无反应或功能紊乱,维修时应重点检查晶振是否损坏(可用示波器测量XTAL1和XTAL2的波形,正常情况下应有正弦波)、负载电容是否失效(通常为22pF-30pF陶瓷电容),I/O端口损坏可能导致部分功能失效,如按键无响应、显示异常等,需用万用表或示波器检测引脚对地电阻或信号输出是否正常,若确认损坏,需更换芯片,程序丢失故障表现为芯片无法执行控制逻辑,需使用专用编程器重新烧录程序,并检查PROG引脚的烧录使能信号是否正常。

维修过程中需注意以下几点:一是防静电措施,国芯6101D为CMOS芯片,易受静电损坏,维修时应佩戴防静电手环,避免在干燥环境下操作;二是焊接温度控制,更换芯片时,焊接温度应控制在350℃以内,焊接时间不超过3秒,避免高温损坏芯片内部电路;三是电源稳定性,维修前应确保供电电源纹波小、稳定性高,可在VCC和GND之间并联一个0.1μF的滤波电容,减少电源干扰;四是程序备份,对于故障芯片,若程序可读,应先备份程序再进行烧录,避免程序丢失导致无法修复。

相关问答FAQs:

-

问:国芯6101D芯片的复位电路异常会导致什么故障?如何排查? 答:复位电路异常会导致芯片无法正常启动,表现为整机无任何反应、指示灯不亮或功能紊乱,排查时,首先测量RESET引脚电压,正常情况下应为高电平(接近VCC电压),若为低电平,需检查复位电路中的电容是否漏电、电阻是否变值,复位电路通常由一个10kΩ上拉电阻和一个0.1μF滤波电容组成,若电容漏电会导致RESET引脚被拉低,需更换电容,检查外部复位信号(如有)是否异常,确保无外部干扰信号导致复位。

-

问:维修国芯6101D时,如何判断是芯片本身损坏还是外围电路故障? 答:判断芯片与外围电路故障时,可采用分段排查法:首先断开芯片与外围电路的连接,单独测量芯片电源引脚对地电阻,若短路或阻值异常,说明芯片可能损坏;用示波器测量晶振输出端波形,若无波形,更换晶振和负载电容后仍无波形,则可能是芯片内部时钟电路损坏;检查I/O引脚对地电阻,若多个引脚对地短路或阻值异常,可判断芯片损坏,若外围电路(如晶振、电容、电阻)经检测均正常,而芯片功能仍异常,则可确定芯片损坏,需更换同型号芯片。