量子技术是否世界开放,是一个涉及科学、政治、经济与伦理多重维度的复杂议题,当前,量子技术的发展正处于从实验室走向产业化的关键阶段,其开放性并非绝对,而是呈现出“有控制的共享”与“战略性的竞争”并存的格局,本文将从技术扩散、国际合作、政策限制、产业生态及伦理规范五个层面,深入分析量子技术的开放现状与未来趋势。

技术扩散:从封闭研究到有限开放

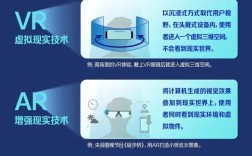

量子技术的核心,如量子计算、量子通信和量子精密测量,其理论基础虽源于物理学前沿,但关键技术突破往往依赖于高精尖设备与长期数据积累,早期,量子研究主要集中在少数发达国家的国家级实验室(如美国谷歌、IBM,中国中科大、欧洲量子联盟),技术壁垒极高,呈现明显的“封闭性”,随着开源软件平台(如Qiskit、Cirq)的兴起和云量子服务(如IBM Quantum Experience、阿里云量子平台)的普及,普通研究者和中小企业也能通过云端访问量子计算机,进行算法实验,这种“有限开放”降低了技术门槛,但核心硬件(如超导量子芯片、离子阱)的制造技术仍被少数企业垄断,真正的底层技术扩散仍受限制。

国际合作:竞争中的协作需求

量子技术的全球性特征决定了国际合作不可或缺,欧盟“量子旗舰计划”、美国“国家量子计划倡议”与中国“量子信息科学国家实验室”均通过联合研究项目、学术交流共享基础研究成果,在量子通信领域,中国“京沪干线”与欧洲“量子安全通信网络”的对接尝试,展现了跨国基础设施协作的可能性,地缘政治紧张局势(如中美科技竞争)正成为量子技术开放的“绊脚石”,美国将量子技术纳入“实体清单”,限制对华出口相关设备;中国则强调自主创新,构建自主可控的量子产业链,这种“竞合关系”使得国际合作在基础研究层面仍存空间,但在应用转化与产业化环节则趋向保守。

政策限制:国家安全与技术壁垒

各国政府对量子技术的态度深刻影响着其开放程度,量子计算对现有密码体系的潜在威胁(“量子霸权”下的密码破解能力),促使各国加强量子通信与量子密码技术的战略布局,并通过出口管制、技术审查等手段保护本国信息安全,美国《量子计算网络安全法案》明确限制政府系统使用未通过安全认证的量子技术,为抢占技术制高点,部分国家选择“技术保护主义”,通过立法、资金倾斜等方式扶持本土企业,形成“量子技术民族主义”,这种政策导向导致全球量子技术市场呈现“碎片化”,技术标准不统一,阻碍了全球产业链的深度融合。

产业生态:开源与商业化的平衡

量子产业的开放性还体现在生态构建上,当前,量子计算硬件商(如IBM、Google)通过开放API接口,吸引开发者构建应用生态,形成“硬件+软件+服务”的商业模式,这种“开源式创新”类似于早期互联网发展,通过共享工具层技术,加速应用场景探索,但在核心专利领域,竞争异常激烈:IBM拥有超导量子计算专利数千项,中国则在量子密钥分发专利上占据优势,企业间的专利交叉授权与诉讼并存,既推动技术迭代,也形成“专利壁垒”,限制后来者进入,风险资本的涌入使得量子技术商业化进程加速,但资本更倾向于投资具有明确变现路径的领域(如量子算法优化、行业解决方案),而非基础研究,这可能导致技术开放性的“结构性失衡”。

伦理规范:开放与风险的博弈

量子技术的开放性还需考虑伦理与安全风险,量子计算的并行计算能力可能被用于破解加密数据,威胁个人隐私与国家安全;量子传感技术可能被用于非法监控,国际社会正推动建立量子伦理框架,如《量子技术伦理准则》呼吁“负责任的创新”,在开放共享的同时,加强对技术滥用的管控,禁止将量子技术用于军事攻击、建立量子数据跨境流动审查机制等,这种“伦理约束”使得量子技术的开放并非“无序扩散”,而是在可控范围内进行的有序共享。

量子技术开放性现状对比表

| 维度 | 开放表现 | 限制因素 |

|---|---|---|

| 技术扩散 | 开源软件平台、云量子服务降低门槛;基础研究成果共享 | 核心硬件制造技术垄断;专利壁垒 |

| 国际合作 | 联合研究项目、学术交流;跨国通信网络试点 | 地缘政治竞争;出口管制;“技术民族主义” |

| 政策限制 | 部分国家资助开放研究;推动量子通信标准化 | 国家安全考量;密码技术保护;技术审查制度 |

| 产业生态 | 企业开放API接口;开发者社区共建应用生态 | 核心专利竞争;资本偏好商业化领域;中小企业进入壁垒 |

| 伦理规范 | 推动国际伦理准则;呼吁技术负责任创新 | 量子安全风险;技术滥用担忧;跨境数据流动限制 |

相关问答FAQs

Q1:量子技术的开放性是否会加剧全球科技竞争?

A1:是的,量子技术的开放性确实会加剧全球科技竞争,但这种竞争具有双重性,开源软件、云服务等“有限开放”降低了技术门槛,促使更多国家和企业参与研发,形成“创新竞赛”,尤其在量子计算算法、量子通信应用等领域竞争激烈;核心硬件、专利布局等“关键封闭”则导致技术分化,少数国家可能通过技术垄断占据优势地位,引发“数字鸿沟”扩大,量子技术的开放性既是竞争的催化剂,也是国际科技格局重塑的推动力。

Q2:发展中国家如何应对量子技术开放带来的机遇与挑战?

A2:发展中国家可通过以下策略应对:一是加强国际合作,参与全球量子研究计划(如联合国“量子技术促进可持续发展”项目),借助开源平台和共享资源弥补技术短板;二是聚焦差异化领域,利用量子传感、农业量子计算等“低垂果实”实现局部突破;三是培养本土人才,通过高校联合实验室、国际交流项目建立量子人才梯队;四是推动政策支持,设立专项基金鼓励企业参与量子技术应用,同时建立量子安全法规,防范技术风险,通过“开放合作+自主创新”双轨并行,发展中国家可在量子技术浪潮中争取主动权。