北京作为中国的科技与制造业中心,电路板维修行业在这里有着广阔的发展前景,对于想要进入这一领域或提升技能的人来说,参加专业的培训学习是快速掌握核心技术的有效途径,本文将详细介绍北京电路板维修培训学习的相关内容,包括培训课程设置、实践操作环节、行业应用方向以及就业前景等,帮助读者全面了解这一领域的培训体系。

北京电路板维修培训的核心目标在于培养学员的理论知识与实操能力,使其能够独立完成各类工业控制板、电源板、通讯板等复杂电路板的故障诊断与维修,培训课程通常分为基础模块、进阶模块和专项模块三个阶段,基础模块主要涵盖电子电路基础知识、常用元器件识别与检测、焊接技术训练等内容,学员需要掌握电阻、电容、电感、二极管、三极管等元器件的特性及好坏判断方法,同时熟练使用万用表、示波器、信号发生器等常用检测工具,焊接技术训练包括手工焊接、拆焊技巧以及BGA芯片的植球与焊接,这是电路板维修的基本功,需要通过大量练习达到熟练程度。

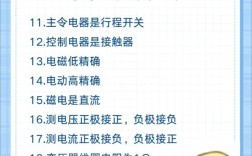

进阶模块则聚焦于电路板工作原理分析与故障诊断方法,学员需要学习数字电路、模拟电路的核心知识,掌握微处理器(如51系列、ARM系列)的工作原理及最小系统构成,故障诊断部分重点讲解“从现象到本质”的逻辑推理方法,包括电压法、电流法、电阻法、波形法等常用检测手段,并结合实际案例进行故障树分析,针对一台无法启动的设备,学员需要学会通过电源部分电压检测、时钟信号测量、复位信号检查等步骤逐步排查故障点,这一阶段还会引入电路板图纸识读技巧,帮助学员理解设计者的思路,从而快速定位故障区域。

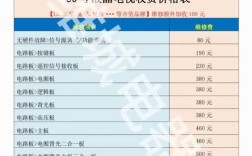

专项模块根据行业需求设置不同方向,如工业控制板维修、电源板维修、汽车电子维修等,以工业控制板为例,培训内容会涉及PLC主板、变频器驱动板、伺服控制器等常见工业板的维修要点,学员需要学习通信接口(如RS232、CAN、以太网)的检测方法、电机驱动电路的工作原理以及保护电路的故障分析,电源板维修专项则重点开关电源拓扑结构(如反激式、正激式、LLC谐振等)、PWM控制芯片(如UC3842、TL494等)的应用及故障处理,汽车电子维修专项则针对ECU、仪表板、车身控制模块等,讲解汽车电源系统、传感器信号处理、CAN总线通信等知识。

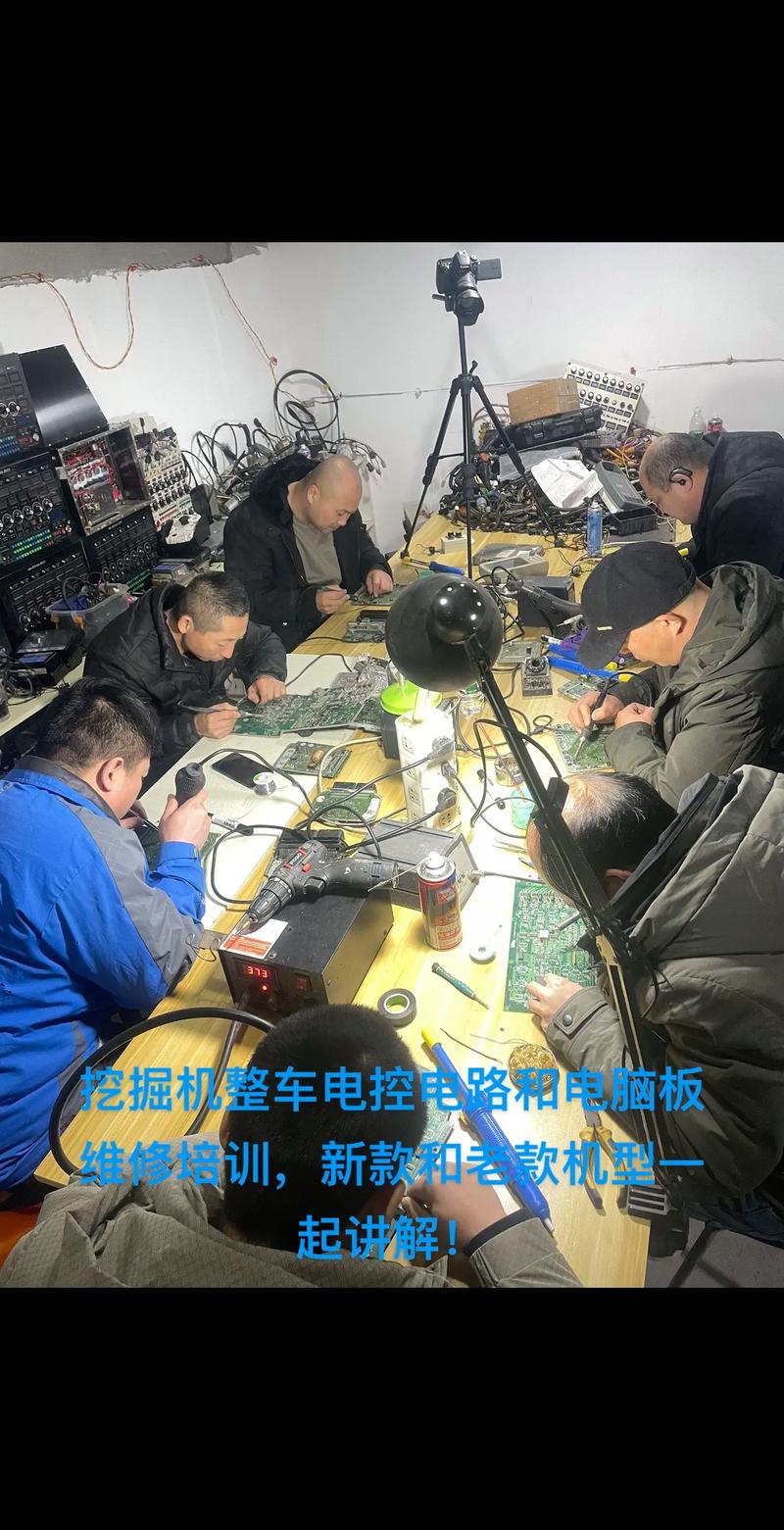

实践操作是北京电路板维修培训的重中之重,优质的培训机构通常会配备充足的实训设备与故障板卡,学员在理论学习的同时,会接触到大量真实故障电路板,从简单的电源板到复杂的工控主板,通过“故障设置-学员排查-导师指导-总结复盘”的循环训练,逐步提升维修技能,培训过程中,导师会演示典型故障的维修流程,如“主板不上电”故障的排查步骤,包括电源输入端检测、保险丝及整流桥检查、PWM芯片工作状态测量等,学员则需要在导师指导下独立完成故障板的维修,并撰写维修报告,记录故障现象、分析过程、解决方案及经验总结,这种“做中学”的模式能够有效缩短学员从理论到实践的转化周期。

北京地区的电路板维修培训机构通常拥有行业资深工程师担任讲师,他们不仅具备扎实的理论知识,更有多年一线维修经验,能够将行业最新技术动态与实际案例融入教学中,部分机构还与本地制造企业、维修公司合作,开展“订单式”培训,学员完成课程后可直接进入合作企业实习或就业,培训机构会定期组织技能竞赛、技术交流会等活动,为学员提供展示平台和行业资源对接机会。

电路板维修行业的应用领域十分广泛,几乎涵盖所有使用电子设备的行业,在工业自动化领域,变频器、PLC、伺服系统的维修需求旺盛,熟练的维修工程师能够为企业节省大量设备采购成本;在通讯行业,基站设备、路由器、交换机的板卡维修是保障通信网络稳定运行的关键;在医疗设备领域,监护仪、超声设备、CT机的电源板、主板维修对医院正常诊疗至关重要;在汽车行业,随着新能源汽车的普及,BMS(电池管理系统)、电机控制器、车载娱乐系统的维修需求也在快速增长,消费电子、航空航天、轨道交通等领域同样需要大量电路板维修技术人才。

就业方面,北京作为全国科技与制造业高地,为电路板维修工程师提供了丰富的就业机会,毕业生可进入专业维修公司、设备制造商的技术服务部门、大型企业的设备维护团队等,担任维修工程师、技术支持工程师、售后服务工程师等职位,根据行业数据显示,具备3年以上经验的资深维修工程师月薪可达8000-15000元,而掌握高端板卡维修技术(如工业机器人控制器、医疗主板等)的专家级人才更是供不应求,年薪可达20万元以上,部分经验丰富的维修工程师会选择自主创业,开设专业维修店或提供技术服务,收入潜力更大。

为了帮助读者更好地了解北京电路板维修培训,以下是两个常见问题的解答:

Q1:参加电路板维修培训需要具备哪些基础?是否要求有电子专业背景?

A1:电路板维修培训对学员的初始背景要求不高,零基础学员也可以参加,培训课程会从最基础的电子元器件、电路理论讲起,逐步深入到复杂电路板维修,但具备一定电子基础(如高中物理电学知识、了解基本元器件符号)的学员会更快上手,关键在于学员的学习态度和动手能力,培训过程中需要大量的练习,因此耐心、细心和钻研精神尤为重要。

Q2:培训结束后能否独立维修复杂电路板?就业是否有保障?

A2:通过系统培训,学员能够掌握主流电路板的维修思路和方法,具备独立处理常见故障的能力,但维修技术的提升需要长期实践积累,培训结束后建议在工作中持续学习不同类型板卡的维修技巧,关于就业保障,正规培训机构通常会提供就业推荐服务,与本地企业建立合作关系,但能否顺利就业还需结合个人技能水平、面试表现等因素,学员可通过考取相关认证(如电子工程师、维修技能等级证书)来提升竞争力,增加就业机会。