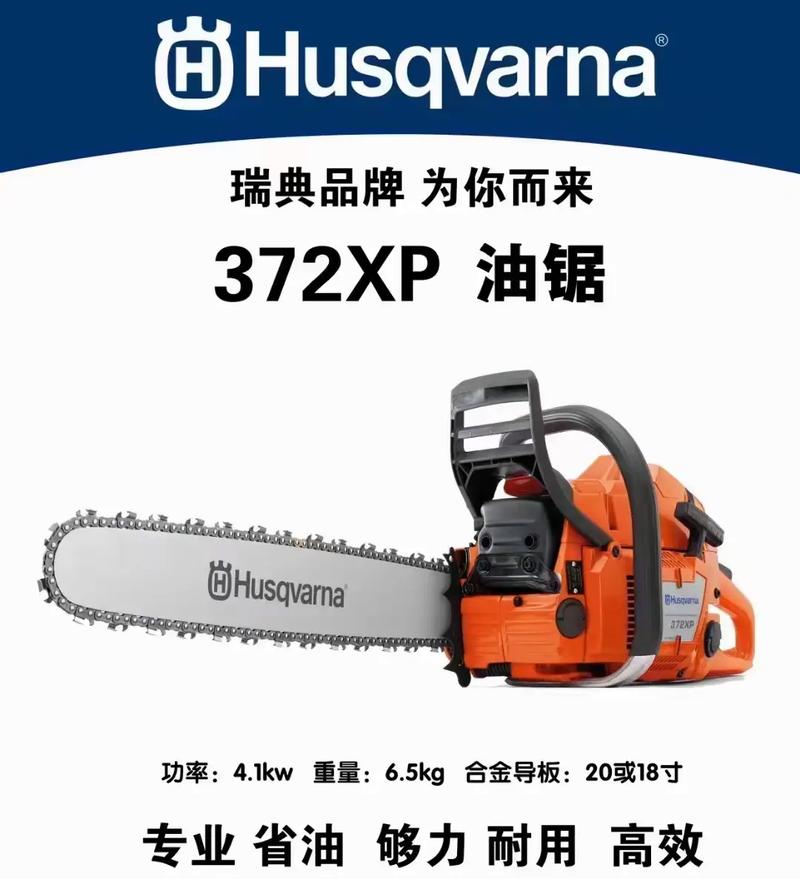

富世华并非中国的品牌,而是一个源自瑞典的知名企业,其历史可以追溯到1689年,最初是一家铁器制造商,逐步发展为全球动力设备领域的领先者,品牌名称“Husqvarna”音译为“富世华”,在中国市场被广泛认知,但其所有权和研发制造体系始终归属于瑞典或其全球运营体系,与中国品牌无直接关联。

从企业背景来看,富世华总部位于瑞典斯德哥尔摩,至今已有300多年的历史,是欧洲最古老的企业之一,其业务范围涵盖园艺设备、建筑工具、专业林业机械等多个领域,产品以高品质、技术创新和耐用性著称,其链锯、割草机、压路机等设备在全球专业市场和消费市场均占据重要地位,尽管富世华在全球范围内设有生产基地和销售网络,包括在中国设立分公司和工厂,但其核心技术和品牌管理权仍由瑞典总部掌控,这决定了其外资品牌的本质。

在中国市场,富世华通过本地化运营实现了一定程度的本土适应,其部分产品可能在中国工厂进行组装或生产,以满足亚洲市场的需求,并降低物流成本,这种“全球研发、本地生产”的模式被许多跨国企业采用,但并不能改变品牌归属,富世华的中国业务主要是销售、市场推广和售后服务,其技术研发和品牌战略仍由瑞典总部统一规划,富世华在中国的宣传和推广中,通常会强调其“瑞典血统”和“百年传承”,以突出其品牌的高端定位和技术优势,这与本土品牌的宣传策略有明显区别。

从品牌所有权角度分析,富世华目前隶属于瑞典的Epiroc集团(此前属于 Husqvarna AB,后拆分独立),Epiroc是全球领先的采矿和基础设施设备供应商,而富世华作为其旗下核心品牌之一,继续沿用瑞典的技术标准和生产体系,中国品牌通常指由中国企业拥有、控制并在主要市场运营的品牌,例如格力、华为等,富世华显然不符合这一定义,其股权结构、管理层国籍和核心决策机构均不在中国。

值得注意的是,部分消费者可能因富世华在中国市场的较高知名度和本地化生产而误认为其为中国品牌,这种误解可能源于跨国企业在华的本土化策略,例如雇佣中国员工、使用中文品牌名、参与中国行业展会等,品牌归属的核心依据是企业所有权和注册地,而非市场表现或生产地,宝马、奔驰等品牌虽然在中国设有工厂,但仍是德国品牌;同理,富世华的中国业务只是其全球战略的一部分,不改变其瑞典品牌的属性。

从行业竞争角度看,富世华在中国动力设备市场的主要竞争对手包括中国本土品牌(如中联重科、三一重工等)和其他国际品牌(如STIHL、Honda等),中国品牌通常以性价比和本地化服务优势占据中低端市场,而富世华则凭借技术积累和品牌溢价在专业高端市场保持竞争力,这种市场定位的差异也反映了品牌属性的不同——中国品牌更注重本土市场需求,而富世华则延续其全球统一的品质标准。

以下是富世华与中国品牌在部分维度的对比:

| 对比维度 | 富世华 | 中国品牌 |

|---|---|---|

| 品牌起源 | 瑞典,1689年成立 | 中国,多为改革开放后或21世纪初发展 |

| 所有权归属 | 瑞典Epiroc集团旗下 | 中国本土企业 |

| 技术研发中心 | 瑞典、德国等全球多地 | 中国本土 |

| 核心市场定位 | 全球高端专业市场 | 中国本土及部分新兴市场 |

| 生产布局 | 全球多地,包括中国工厂 | 以中国生产基地为主 |

| 品牌宣传重点 | 瑞典技术、百年传承 | 本土化创新、高性价比 |

富世华是一个具有深厚历史底蕴的瑞典品牌,尽管其在中国市场进行了本土化运营,但品牌所有权、技术研发和核心决策均未发生转移,中国消费者在购买时需明确其外资品牌属性,以便根据自身需求选择适合的产品,对于追求高端专业设备或国际品牌的用户,富世华仍是值得考虑的选择;而对于注重性价比和本土服务的用户,则可对比中国品牌的产品。

相关问答FAQs:

-

问:富世华的产品在中国生产,是否可以称为中国品牌?

答:不能,品牌归属取决于企业所有权和注册地,而非生产地,富世华虽在中国设有工厂,但其品牌所有权、技术研发和管理权均属于瑞典,因此仍是瑞典品牌,而非中国品牌。 -

问:富世华和中国品牌的产品有何主要区别?

答:富世华产品更注重高端技术、专业性能和全球统一的品质标准,价格相对较高,适合专业用户;而中国品牌通常以性价比、本地化服务和适应本土市场需求为优势,价格更亲民,覆盖更广泛的消费群体,两者定位不同,消费者可根据使用场景和预算选择。