海尔塑壳BPF外机维修是空调维护中较为常见的技术工作,主要涉及外机塑壳部件、BPF(过滤网/板)及相关组件的故障排查与处理,海尔空调外机塑壳多采用高强度工程塑料制成,具有防腐蚀、抗老化、轻量化等特点,而BPF作为外机进风过滤的关键部件,其状态直接影响制冷效果和设备寿命,以下从常见故障、维修步骤、工具准备、注意事项及预防措施等方面进行详细说明。

常见故障及原因分析

海尔塑壳BPF外机的故障通常表现为制冷效果下降、异响、漏水、外机不启动等,具体原因及对应处理方式如下:

| 故障现象 | 可能原因 | 处理思路 |

|---|---|---|

| 制冷效果差 | BPF过滤网堵塞;2. 塑壳内部散热片积灰;3. 压缩机效率低;4. 制冷剂泄漏 | 清洁BPF;2. 用毛刷+高压气清理散热片;3. 检测压缩机参数;4. 检漏并补焊充注 |

| 外机运行异响 | 塑壳固定螺丝松动;2. �扇扇叶变形或异物卡入;3. 压缩机减震垫老化 | 紧固螺丝并检查塑壳是否有裂纹;2. 校正或更换扇叶,清除异物;3. 更换减震垫 |

| 外机漏水 | 接水管堵塞或脱落;2. 塑壳排水孔堵塞;3. 蒸发器结霜化霜异常 | 重新接驳或更换接水管;2. 清理排水孔;3. 检查温控器及制冷剂剂量 |

| 外机不启动 | 电源问题(保险丝熔断、线路老化);2. 电容失效;3. BPF感温包故障 | 检测电路,更换保险丝或线路;2. 用万用表测电容容量,更换同规格电容;3. 校准或更换感温包 |

维修步骤详解

安全准备

- 断电操作:关闭空调电源,拔下插头,并用万用表确认外机接线端子无电压。

- 防护措施:佩戴绝缘手套、护目镜,避免制冷剂、金属碎屑等伤害。

拆卸塑壳外罩

- 大部分海尔外机塑壳采用卡扣或螺丝固定,需先取下顶部或侧面的固定螺丝(通常为十字或内六角螺丝)。

- 用塑料撬棒沿卡扣缝隙轻撬,避免用力过猛导致卡扣断裂,若塑壳老化严重,可准备替换壳体。

BPF过滤网清洁与检修

- 拆卸BPF:通常位于外机进风处,通过塑料卡扣或螺丝固定,取下后用清水冲洗(禁用强酸强碱清洁剂),晾干后检查是否有破损。

- 检查BPF框架:若框架变形或锈蚀,需更换同型号配件(海尔BPF型号多标注在外壳标签,如BPF-001等)。

内部部件检查

- 散热片清洁:用软毛刷清除灰尘,再用高压气枪(压力≤0.8MPa)吹扫缝隙,避免翅片变形。

- 风扇与电机:手动拨动扇叶,检查是否有卡滞,测量电机阻值(正常值约几百欧姆),若异常则更换。

- 电容检测:用电容表测容量,若容量低于额定值20%或漏液,需更换(常见规格如35μF/450V)。

- 压缩机检查:听运行声音,检测三相电流是否平衡(单相空调测运行电流),若电流过大或过小,需考虑压缩机故障。

塑壳修复与安装

- 轻微裂纹:使用塑料胶(如AB胶)修补,固化后加固螺丝。

- 严重损坏:更换原厂塑壳,注意密封条安装到位,防止雨水进入。

- 安装时确保卡扣对齐,螺丝扭矩适中(一般为3-5N·m),避免塑料开裂。

测试与验收

- 重新通电,开机运行15分钟,观察制冷效果、电流、噪音是否正常。

- 检查BPF安装是否牢固,塑壳无共振异响,排水孔无堵塞。

工具与材料清单

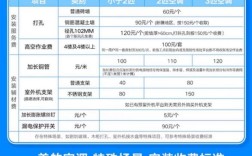

| 类别 | 必备工具/材料 |

|---|---|

| 基础工具 | 十字/内六角螺丝刀、万用表、绝缘手套、护目镜、高压气枪、毛刷 |

| 专用工具 | 塑料撬棒、电容表、制冷剂充注机(若涉及制冷剂操作) |

| 备用材料 | 同规格BPF过滤网、塑壳密封条、压缩机启动电容、螺丝(建议备M4/M6不锈钢螺丝) |

注意事项

- 制冷剂操作:若需焊接管道,必须排空制冷剂,避免高温导致制冷剂分解产生有毒气体;充注时需严格控制剂量(参考外机标签标注值)。

- 塑壳保护:拆卸时避免金属工具直接划伤塑壳,修补后可在裂缝处涂防水胶增强密封性。

- 电路安全:检测电容前需放电,防止电击;线路老化需更换耐高温阻燃线(如RVV 10²线)。

- 专业边界:涉及压缩机更换、主板维修时,建议联系海尔官方售后,避免因技术不足扩大故障。

预防措施

- 定期清洁:每2个月清洗BPF过滤网,每年彻底清理外机内部一次。

- 环境维护:外机周围1米内避免堆放杂物,确保通风良好;沿海地区需增加塑壳防锈处理。

- 日常检查:观察外机运行时是否有异常振动或噪音,及时处理小问题。

相关问答FAQs

Q1:海尔塑壳BPF外机清洁后仍制冷差,可能是什么原因?

A:若清洁BPF后效果未改善,需重点检查以下三点:①散热片是否被柳絮、棉絮等堵塞导致换热效率低;②制冷剂是否泄漏(可用肥皂水查漏,压力表检测高压侧压力正常值约1.8-2.5MPa);③压缩机是否存在磨损(测运行电流,若低于额定值可能内部阀片损坏),建议联系售后进行压力测试和压缩机检测。

Q2:塑壳外机卡扣断裂后如何临时修复?

A:若卡扣断裂无法固定塑壳,可采取以下应急措施:①使用不锈钢扎带(宽度≥10mm)沿卡扣位置横向捆扎,固定后包裹绝缘胶带防滑;②在断裂处涂抹环氧树脂胶,待固化后用小螺丝(自攻螺丝)从内侧固定,注意螺丝长度不宜超过塑壳厚度(3mm),避免损伤内部元件,修复后需尽快更换原厂塑壳,确保长期密封性。