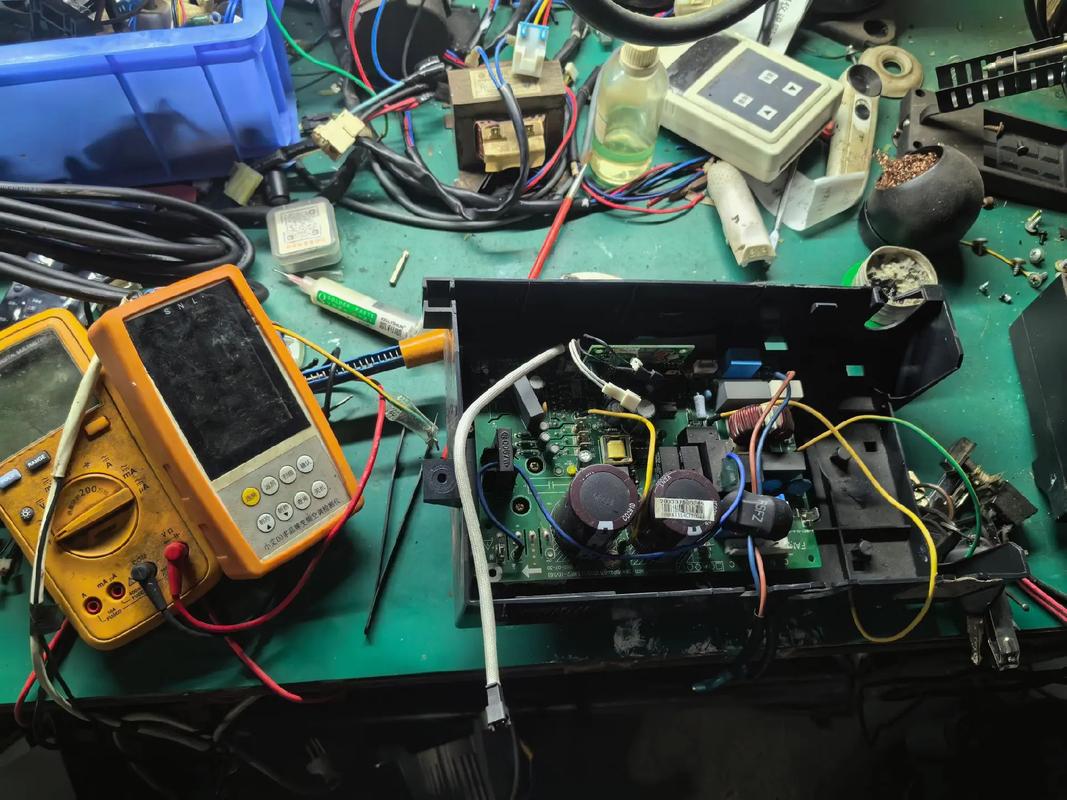

变频空调电器盒是空调系统的控制核心,集成了主板、驱动电路、保护模块等关键部件,其运行状态直接影响空调的制冷制热效果、能效及安全性,掌握变频空调电器盒的维修技术,需从故障诊断、核心部件检测、维修流程及注意事项等多方面系统学习,以下结合实践案例与技术要点展开详细说明。

故障诊断与初步排查

电器盒故障表现多样,如空调不启动、频繁保护、外机不工作、通讯异常等,需通过“望、闻、问、切”四步法初步定位:

- 望观察:检查电器盒外观有无烧蚀、鼓包、元件脱落,电容是否漏液,接线端子是否松动,电解电容顶部鼓包是常见老化特征,需重点排查。

- 闻气味:闻有无焦糊味,若有,可能存在元件过烧或短路,需进一步定位发热部件。

- 问用户:了解故障发生前是否经历电压波动、雷雨天气或频繁启停,这些易导致电器盒内部元件损坏。

- 切检测:使用万用表测输入输出电压是否正常,如变频模块的直流母线电压(通常为220V整流后的310V左右)、通讯线电压(0-24V波动)等。

核心部件检测与维修技术

(一)主板电路检测

主板是电器盒的“大脑”,需重点检测电源电路、驱动电路和MCU(微控制器):

- 电源电路:检查保险管是否熔断(用万用表电阻档测通断,若开路需排查后级短路故障)、整流桥是否击穿(测正反向电阻,正常时正向阻值数千欧,反向无穷大)、78系列稳压芯片输出电压是否稳定(如5V、12V)。

- 驱动电路:检测光耦、继电器、反相器(如ULN2003)等元件,若外机风扇不转,可测继电器线圈两端是否有驱动电压,若无,检查MCU输出端至继电器的线路;若有电压但继电器不吸合,则更换继电器。

- MCU故障:MCU损坏通常表现为无输出信号,需测量其供电脚(如VCC、GND)电压是否正常,晶振是否起振(用示波器测频率,常见为4MHz-12MHz),复位电路是否正常(复位电压通常为5V),若外围元件均正常,MCU无输出,则需更换MCU。

(二)变频模块检测

变频模块是控制压缩机转速的核心,由IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等元件组成,检测步骤如下:

- 外观检查:观察模块是否有炸裂、烧蚀痕迹,散热片是否松动。

- 阻值测量:使用万用表二极管档,测模块P、N端与U、V、W端之间的正反向压降,正常时,正向压降为0.4-0.9V(类似二极管特性),反向为无穷大;若某端阻值异常或短路,模块损坏。

- 驱动电压检测:上电后测模块的V+、V-供电电压(通常为310V直流),以及控制端(如IN1-IN6)的驱动信号(用示波器观察PWM波形,频率约1-20kHz),若无驱动信号,检查驱动电路;若有信号但模块无输出,则模块损坏。

(三)传感器电路检测

电器盒内置温度传感器(如室温、管温、排气温度传感器),用于监测温度并控制空调运行:

- 传感器类型:多为负温度系数热敏电阻(NTC),温度升高时阻值减小。

- 检测方法:测传感器两端阻值(常温下约5-10kΩ),并与标称值对比,管温传感器在25℃时阻值约为10kΩ,若偏差过大(如>20%),需更换传感器,检查传感器至MCU的线路是否开路或短路。

(四)常见元件更换技巧

- 电解电容:选择耐压值、容量相同(或略高)的电容,注意正负极极性,焊接时避免过热(温度<260℃,时间<3s),防止内部电解液干涸。

- IGBT模块:更换时需在散热片涂抹导热硅脂,确保安装紧固(扭矩按规格要求,通常为25-35N·m),避免因散热不良导致二次损坏。

- 贴片元件:使用热风枪拆焊(温度300-350℃,风速中档),焊接后用放大镜检查是否虚焊、连锡。

维修流程与注意事项

(一)标准维修流程

- 安全断电:维修前务必切断电源,等待电容放电(用万用表测母线电压是否降至0V),避免触电或元件损坏。

- 故障码读取:通过空调遥控器或显示屏读取故障代码(如E1通讯故障、E2过压保护等),结合代码范围缩小排查范围。

- 分段检测:按“电源-负载-控制”顺序分段检测,先测输入电压是否正常,再测各输出端电压及信号,最后排查控制逻辑。

- 负载测试:排除电器盒自身故障后,需单独测试压缩机、风机等负载是否正常,避免因负载问题导致电器盒二次损坏。

- 维修验证:修复后通电测试,观察空调运行参数(如电流、频率、温度)是否正常,持续运行30分钟以上确认故障是否彻底排除。

(二)维修注意事项

- 防静电措施:MCU、CMOS等静电敏感元件需在防静电工作台上操作,佩戴防静电手环。

- 散热设计:维修后确保电器盒通风良好,避免元件因过热损坏,特别是大功率模块和电容。

- 参数匹配:更换元件时需注意参数一致性,如电容的耐压值不得低于原规格,模块的电流容量需满足压缩机需求。

- 电路保护:维修后检查过压、过流保护电路是否正常,避免失去保护导致故障扩大。

维修案例参考

案例1:变频空调频繁显示E1(通讯故障)

- 检测过程:测内外机通讯线电压波动异常(正常应为0-24V),拔下电器盒通讯接口,测主板输出端电压正常,判断通讯线路或内机电器盒故障,检查通讯线发现接头氧化,处理后故障依旧;拆解内机电器盒,测通讯光耦输出端无信号,更换光耦后通讯恢复正常。

- 通讯光耦损坏导致信号传输中断,引发E1故障。

案例2:空调外机不工作,电器盒内电容鼓包

- 检测过程:外观检查发现滤波电容顶部鼓包,测容量已严重下降(从原1000μF降至200μF),导致电源电压不稳,更换同规格电容后,测直流母线电压恢复310V,外机启动运行正常。

- 滤波电容老化失效,引起供电不稳,外机保护停机。

相关问答FAQs

Q1:变频空调电器盒受潮后如何处理?

A:若电器盒受潮,需先断电并用无水酒精清洗板面,避免短路,清洗后用热风枪低温(<80℃)吹干,或放入干燥箱烘干(温度<60℃,时间2-4小时),彻底干燥后,检测绝缘电阻(用500V兆欧表测,应>2MΩ)再通电测试,避免因潮气导致元件腐蚀或漏电。

Q2:维修时如何判断MCU是否损坏?

A:判断MCU损坏需结合以下几点:①供电电压(VCC、GND)正常;②晶振、复位电路外围元件正常;③输入信号(如传感器信号、遥控信号)正常;④MCU输出端(如驱动信号、显示信号)均无反应,若以上条件满足且排除程序故障(需专用设备刷机),则可判定MCU损坏,需更换同型号芯片并注意焊接工艺。