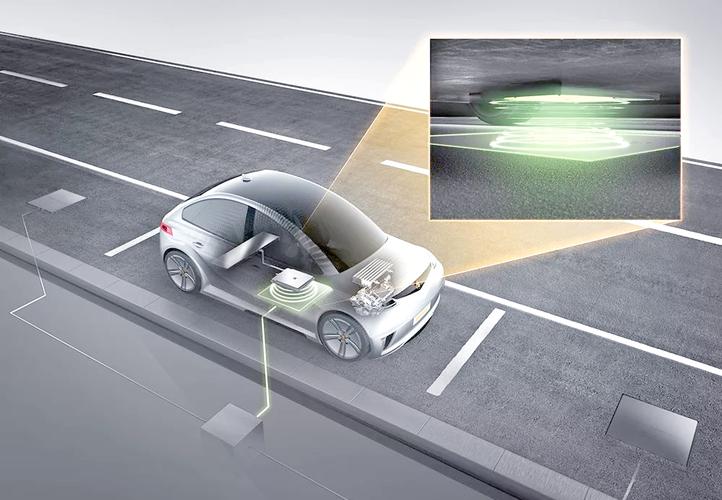

无线充电技术作为一种便捷的能源传输方式,近年来随着技术的成熟和成本的降低,已从最初的消费电子领域逐步拓展到工业、医疗、交通、智能家居等多个行业,其应用场景不断丰富,深刻改变了人们的生活方式和生产模式,在消费电子领域,无线充电已成为智能手机、智能手表、无线耳机等设备的标配功能,以智能手机为例,支持Qi标准的无线充电板、无线充电宝等产品普及率大幅提升,用户只需将设备放置在充电板上即可实现充电,摆脱了线缆束缚,提升了使用体验,部分高端笔记本、平板电脑也开始集成无线充电模块,进一步拓展了消费电子领域的应用边界,在医疗健康领域,无线充电技术的应用有效解决了传统有线充电带来的安全隐患和操作不便问题,植入式医疗设备如心脏起搏器、神经刺激器等,通过无线充电技术可实现体内设备的无创充电,避免了反复手术更换电池的痛苦和风险,可穿戴医疗设备如血糖仪、血氧仪等也广泛应用无线充电,用户无需频繁插拔接口,既延长了设备寿命,又提升了使用便捷性,在交通出行领域,无线充电技术展现出巨大潜力,电动汽车无线充电系统通过电磁感应或磁共振原理,实现车辆在静止或行驶状态下的自动充电,有效解决了充电桩不足、充电时间长等问题,部分城市已在公交站点、出租车停靠点试点铺设电动汽车无线充电板,未来有望成为主流充电方式之一,轨道交通领域的无线充电技术也在探索中,如地铁、高铁的轨道无线充电系统,可减少列车停站时间,提升运营效率,在工业与物联网领域,无线充电技术为设备供电提供了新思路,在工业自动化生产中,AGV(自动导引运输车)、传感器等移动设备可通过无线充电系统实现不间断作业,无需人工干预更换电池或插拔充电线,在智能家居领域,无线充电技术被应用于扫地机器人、智能音箱、无线开关等设备,用户无需为每个设备单独布线或寻找充电接口,提升了家居环境的整洁性和智能化水平,在航空航天、特殊环境(如水下、矿井)等极端场景中,无线充电技术也展现出独特优势,为设备在复杂环境下的能源供应提供了可靠解决方案,以下为无线充电技术主要应用领域及特点的简要对比:

| 应用领域 | 典型场景 | 技术特点 | 优势 |

|---|---|---|---|

| 消费电子 | 智能手机、耳机、手表 | Qi标准、近距离感应充电 | 便捷、美观、提升用户体验 |

| 医疗健康 | 植入式设备、可穿戴医疗设备 | 高精度、安全隔离、适配小型化设备 | 无创充电、降低感染风险 |

| 交通出行 | 电动汽车、轨道交通 | 中远距离、大功率传输 | 自动化充电、减少基础设施依赖 |

| 工业与物联网 | AGV、智能家居设备、工业传感器 | 多设备兼容、环境适应性强 | 减少布线、提升设备移动性和灵活性 |

随着技术的不断进步,无线充电正向着高效化、远距离、多设备兼容的方向发展,未来在更多领域的应用前景值得期待,无线充电技术仍面临充电效率、成本控制、标准化等挑战,需要产业链各方持续创新与合作,以推动其更广泛的应用。

FAQs

Q1:无线充电技术对电池寿命有影响吗?

A:目前主流的无线充电技术(如Qi标准)内置有多重保护机制,包括温度控制、电压稳定等功能,正常使用情况下不会对电池寿命产生显著影响,但若使用非正规或劣质无线充电器,可能导致过充、过热等问题,进而损害电池,建议选择符合认证标准的无线充电设备,并避免长时间高温充电环境。

Q2:电动汽车无线充电的效率如何?与传统充电方式相比有何优势?

A:当前电动汽车无线充电的传输效率约为85%-95%,略低于有线充电(约95%-98%),但已能满足日常使用需求,其优势在于:1)无需手动插拔充电枪,提升操作便捷性;2)可集成到停车场、道路等场景,实现自动充电,减少用户等待时间;3)降低充电设施维护成本,避免接口磨损等问题,随着技术迭代,无线充电效率有望进一步提升。