人脸识别技术作为人工智能领域的重要分支,近年来在公共安全领域的应用日益广泛,尤其在协助公安机关抓获犯罪嫌疑人方面发挥了不可替代的作用,该技术通过计算机视觉算法对人的面部特征进行提取、分析和比对,能够快速、准确地锁定目标人物,极大提升了案件侦破效率,成为维护社会治安的“科技利器”。

人脸识别技术的核心在于其高精度的特征提取与匹配能力,系统首先通过摄像头采集人脸图像,然后利用深度学习算法对图像进行预处理,包括人脸检测、关键点定位、姿态校正等步骤,以消除光照、角度、遮挡等干扰因素,系统会提取人脸的128维或更高维度的特征向量,这些向量包含了眼睛、鼻子、嘴巴等面部器官的形状、距离、纹理等独特信息,相当于为每个人生成了一张“数字身份证”,通过与数据库中的海量特征向量进行实时比对,快速识别出目标身份,先进的人脸识别算法在理想条件下的识别准确率已超过99%,即使在复杂环境下,通过多帧图像融合或红外辅助等技术,仍能保持较高的识别率。

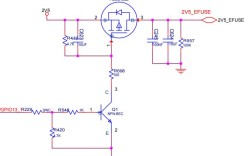

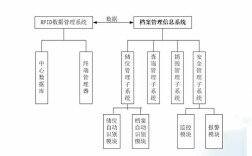

在实战应用中,人脸识别技术构建了“天网+地网+人网”三位一体的抓捕体系,公安机关通过在车站、机场、码头、高速公路卡口等公共场所部署高清摄像头,结合大数据平台,形成了覆盖城乡的视频监控网络,当犯罪嫌疑人出现在监控范围内时,系统会自动捕捉其面部图像,并与在逃人员库、涉恐人员库、前科人员库等数据库进行实时比对,一旦发现匹配目标,系统立即向指挥中心发出警报,并推送目标的位置信息、活动轨迹等数据,民警可快速出警实施抓捕,2025年某地警方利用人脸识别技术,在火车站成功抓获一名潜逃10年的命案逃犯,从发现到抓捕仅用时15分钟,充分体现了技术的时效性。

除了公共场所的动态监控,人脸识别技术在案件侦破中的深度应用同样成效显著,在办理盗窃、诈骗等多发性侵财案件时,警方可通过调取案发现场及周边的监控录像,提取嫌疑人的人脸图像,即使图像模糊或分辨率较低,通过超分辨率重建算法也能增强细节特征,进而与数据库比对锁定嫌疑人身份,对于团伙犯罪案件,技术还能帮助分析不同嫌疑人之间的关联,通过跨时空的人脸轨迹追踪,还原犯罪网络的全貌,某系列入室盗窃案中,警方通过模糊人脸图像比对,发现多起案件的嫌疑人为同一人所为,并成功锁定其藏匿地点,一举打掉了这个流窜作案的犯罪团伙。

人脸识别技术的应用还体现在重点区域防控和特殊人群管理中,在大型活动安保、重要会议期间,系统可对现场人群进行实时人脸识别,及时发现并处置在逃人员、滋事分子等风险隐患,对于社区矫正对象、刑满释放人员等重点监管人群,通过佩戴智能设备或定期人脸签到,实现动态化管理,防止其再次犯罪,技术还可与DNA、指纹等传统生物识别手段相结合,形成多维度身份验证体系,在无名尸体身份确认、失踪人口查找等方面发挥关键作用。

人脸识别技术在应用过程中也面临一些挑战和争议,首先是隐私保护问题,大规模的人脸数据采集可能引发公民对个人信息泄露的担忧,对此,需通过立法明确数据采集的边界和规范,建立严格的数据加密和访问权限管理制度,确保数据安全,其次是技术局限性,在极端光照、佩戴口罩、面部遮挡或整容等情况下,识别准确率会下降,对此,科研人员正研发多模态生物识别技术,结合步态、声纹、虹膜等多种特征,提升复杂环境下的识别能力,最后是算法偏见问题,若训练数据缺乏多样性,可能导致对特定人群的识别误差增加,需持续优化算法模型,提高数据的多样性和代表性,确保技术的公平性。

为更好地推动人脸识别技术在公共安全领域的规范应用,需建立“技术+制度”的双重保障机制,技术上,应加强核心算法研发,提高系统的鲁棒性和安全性;制度上,需完善相关法律法规,明确技术应用的条件、程序和监督机制,防止权力滥用,应加强公众科普宣传,让民众了解技术的应用场景和隐私保护措施,形成社会共识。

相关问答FAQs:

-

问:人脸识别技术是否会侵犯公民隐私权?

答:人脸识别技术的应用需要在法律框架下进行,严格遵守《个人信息保护法》等规定,公安机关采集人脸数据必须基于法定目的,采取严格的安全保护措施,数据仅用于案件侦破等公共安全领域,严禁泄露或用于其他用途,公民有权知晓数据采集情况并行使查询、删除等权利,通过制度设计平衡技术应用与隐私保护的关系。 -

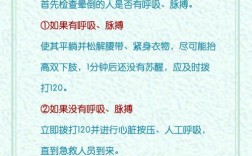

问:如果犯罪嫌疑人戴口罩或进行伪装,人脸识别技术还能有效识别吗?

答:针对戴口罩等遮挡情况,新一代人脸识别技术已具备较强应对能力,系统可通过未遮挡的面部区域(如眼睛、额头)进行特征提取,并结合红外热成像、3D结构光等技术辅助识别,多帧图像分析技术可追踪嫌疑人连续动作,通过不同角度的图像拼接还原完整面部特征,对于整容等伪装手段,则可通过历史人脸图像比对和关联分析,结合其他线索锁定真实身份。