tda8177维修技巧涉及电路原理分析、故障现象判断、检测方法及代换注意事项等多个方面,需结合实际电路结构和故障表现逐步排查,以下从核心功能、常见故障、检修流程、关键参数及代换原则等维度展开详细说明。

tda8177核心功能与典型应用电路

tda8177是飞利浦公司推出的开关电源场输出集成电路,内部包含场输出级、泵电源电路、逆程脉冲处理及保护功能等,常用于彩色显示器的场扫描输出电路,其典型应用中,外围元件主要包括场偏转线圈、逆程电容、S校正电容、泵电源电容及反馈网络等,工作时,由行输出变压器提供的逆程脉冲作为泵电源的激励信号,在场正程期间为场输出级供电,逆程期间通过泵电源提升电压,确保场扫描的线性度和效率。

常见故障现象与可能原因

| 故障现象 | 可能原因 |

|---|---|

| 场线性不良(图像顶部或底部压缩/拉伸) | S校正电容容量变化、反馈电阻阻值偏移、场偏转线圈局部短路 |

| 场幅不足(图像垂直方向缩小) | 泵电源电容失效、供电电压偏低、场输出级负载过重 |

| 场不同步(图像上下滚动) | 场同步信号丢失、同步积分电容漏电、集成电路内部同步电路损坏 |

| 无光栅(场输出不工作) | 供电中断、集成电路击穿、外围关键元件(如逆程电容)短路 |

| 场中心偏移 | 场中心调节电路电位器接触不良、对称元件参数差异 |

系统检修流程与技巧

-

初步检测与供电检查

首先测量tda8177的供电引脚(通常为②脚,典型电压25-35V)是否正常,若电压为零,需检查供电通路中的保险电阻、限流电感是否开路;若电压偏低,需排查滤波电容是否失效或负载存在短路,建议使用万用表直流电压档测量,并联滤波电容两端观察电压稳定性,若电压波动较大,可能是电容容量衰减。 -

关键波形与电压参数测量

- 泵电源电路:⑦脚为泵电源输出端,正常工作时应有1.5-2倍于供电电压的脉冲电压,可用示波器观察波形,若无波形或幅度不足,需检查泵电源电容(通常为220-470μF/50V)是否漏液或失效。

- 逆程脉冲输入:⑤脚为逆程脉冲输入端,正常应有幅度为100-200V的负向脉冲,若无脉冲,需检查行输出变压器至tda8177的耦合电路是否开路。

- 输出端电压:①脚为场输出端,直流电压约为供电电压的一半,若偏离正常值过多,可能是场偏转线圈支路存在开路或短路。

-

外围元件重点排查

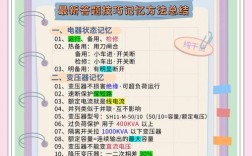

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 逆程电容:容量减小会导致逆程时间缩短,引发场幅不足和高压打火,需用数字电容表或替换法验证。

- S校正电容:失效会导致场线性失真,可并联同容量电容试验观察效果。

- 反馈电阻:连接①脚与⑨脚的反馈网络(通常为几kΩ电阻)阻值变化会直接影响场线性,需用精密万用表测量。

-

集成电路代换注意事项

当确认tda8177损坏时,代换需注意:- 功率参数匹配:优先选用原型号或直接代换型号(如LA7830、AN5521等,但需确认引脚功能兼容性)。

- 散热处理:tda8177工作时发热量较大,需确保散热片安装牢固,必要时添加导热硅脂。

- 引脚防静电:焊接时需断开电源,电烙铁接地,避免静电击穿内部CMOS电路。

特殊故障案例与解决方法

案例1:图像顶部压缩,底部正常

检修过程:测量tda8177各脚电压,发现①脚输出电压偏高(正常应为供电电压一半),检查S校正电容C406(220μF/50V)发现容量仅剩50μF,更换后故障排除,分析:S校正电容容量不足导致场扫描前期线性恶化,表现为顶部压缩。

案例2:场幅严重不足,伴随“嘶嘶”声

检修过程:测供电电压②脚为28V(正常),但⑦脚泵电源输出仅30V(正常应为50V左右),拆下泵电源电容C412(330μF/50V)检测,发现已无充放电能力,更换后场幅恢复正常,异声消失,分析:泵电源电容失效导致逆程期间电压提升不足,场输出功率下降。

维修工具与仪表使用建议

- 万用表:优先选用带二极管档和电容档的数字表,用于检测二极管、电阻及电容的基本参数。

- 示波器:观察关键点波形(如逆程脉冲、场输出波形),判断信号是否畸变,建议使用20MHz以上带宽示波器。

- 可调直流电源:用于模拟供电电压,逐步加压观察电流变化,排查短路故障。

相关问答FAQs

Q1:tda8177的⑤脚逆程脉冲输入端电压为零,但行输出变压器相关电压正常,如何排查?

A:首先检查⑤脚外接的耦合电阻是否开路(通常为1-2.2kΩ),若无开路,再检查滤波电容是否短路,若外围元件正常,可能是tda8177内部脉冲处理电路损坏,需更换集成电路,逆程脉冲输入端通常接有保护二极管,若二极管击穿也会导致电压为零,需一并检测。

Q2:更换tda8177后场线性仍不良,但外围元件均正常,可能是什么原因?

A:这种情况多与集成电路本身或外围补偿电路有关,首先检查场线性调节电位器(通常连接⑨脚)是否接触不良或阻值漂移;若正常,可能是新换的tda8177内部参数不一致,建议尝试微调反馈网络电阻值(如并联小电阻调整增益);若仍无效,可能是集成电路性能不良,需更换其他批次或品牌代换型号。