在纺织行业中,布料克重是衡量布料质量、成本核算及生产控制的核心指标之一,而精准高效的克重仪则是确保这一数据准确的关键设备,目前市场上纺织布料克重仪品牌众多,技术特点、应用场景及性价比差异较大,以下从国际品牌、国内主流品牌及新兴技术品牌三个维度,详细解析各品牌的产品特性与市场定位,帮助用户根据需求选择合适设备。

国际知名品牌:技术领先,适用于高端精密检测

国际品牌在克重仪领域起步早,技术积累深厚,多采用高精度传感器与智能化算法,尤其在实验室级检测设备中占据主导地位,适合对精度要求极高的纺织企业、检测机构及科研单位。

德国Sartorius(赛多利斯)

作为全球领先的实验室仪器制造商,Sartorius的克重仪以“超高精度”著称,其产品线涵盖便携式、台式及自动化在线检测设备,核心优势包括:

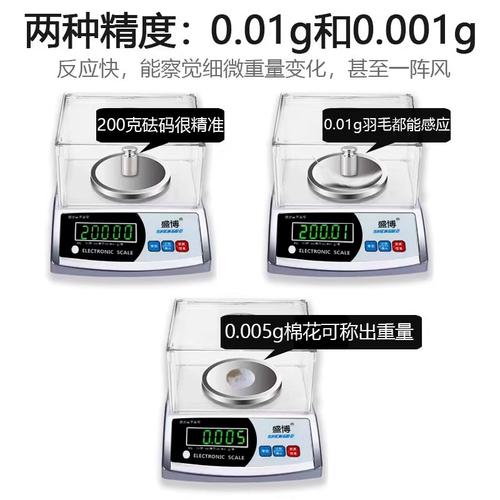

- 精度达0.001g,适用于超轻、高附加值面料(如医用无纺布、精密过滤材料)的克重检测;

- 配备智能温湿度补偿功能,消除环境因素对检测结果的影响;

- 支持数据追溯与LIMS系统对接,满足ISO、AATCC等国际标准要求。

典型型号如CPA系列,单价较高,但稳定性与耐用性可长期使用,适合预算充足的高端用户。

瑞士Mettler Toledo(梅特勒-托利多)

Mettler Toledo在精密称重领域拥有百年技术积淀,其克重仪以“智能化”与“多功能集成”为特色:

- 搭载Monolithic传感器技术,反应速度快,抗干扰能力强;

- 部分型号内置布料面积自动计算模块,可直接输出“克重/平方米”指标,减少人工换算误差;

- 支持触摸屏操作与多语言界面,适配全球化生产场景。

代表产品XS系列,广泛应用于国际品牌服装实验室及第三方检测机构,价格区间在10万-30万元人民币。

日本A&D(安田精机)

A&D以“紧凑型高精度设备”闻名,其克重仪在亚洲市场占有率较高,特点包括:

- 体积小巧,便于携带,适合工厂车间或临时检测场景;

- 采用积分式称重系统,重复性误差≤0.005g,满足日常生产抽检需求;

- 配备RS232数据接口,可连接电脑或打印机实现数据记录。

型号如GR系列,价格相对亲民(5万-15万元),是日系设备中性价比的代表。

国内主流品牌:性价比高,适配本土生产需求

国内克重仪品牌经过多年发展,已在中低端市场形成优势,同时在技术升级中逐步向高端领域渗透,产品更贴合国内纺织企业的实际使用场景,如成本敏感度高、操作便捷性要求强等。

上海精密科学仪器有限公司(FA/JA系列)

作为国内老牌仪器制造商,其“FA”系列电子天平在纺织行业应用广泛,克重仪产品以“稳定可靠”为核心:

- 称量范围覆盖1kg-30kg,精度0.01g-0.1g,满足常规面料(棉、麻、化纤)的克重检测;

- 结构简单,维护成本低,适合中小企业批量使用;

- 配置基础数据存储功能,支持U盘导出,满足生产记录追溯需求。

典型型号FA2004B,单价约1万-3万元,是国内中小纺织企业的主流选择。

深圳宇欧仪器有限公司

宇欧仪器是国内便携式克重仪的代表品牌,专注于“现场快速检测”场景:

- 设备内置锂电池,续航长达48小时,适配工厂车间、仓库等无电源环境;

- 采用红外定位辅助,可快速划定布料检测区域,提升检测效率;

- 预设多种面料克重计算公式(如克重/㎡、盎司/平方码),减少人工计算步骤。

型号如YO-2000,价格在5000-1.5万元,深受服装加工厂、面料批发商青睐。

杭州科力仪器设备有限公司

科力仪器以“智能化在线检测设备”为特色,适合规模化纺织企业:

- 可集成于生产线中,实现布料克重的实时监测与自动分拣;

- 配备AI算法,可识别布料褶皱、厚度不均等问题,自动修正检测数据;

- 支持4G远程数据传输,便于管理人员实时监控生产参数。

代表产品KL-8000,单价8万-20万元,是大型纺织企业实现数字化转型的优选。

新兴技术品牌:聚焦创新,探索智能化检测新方向

近年来,部分新兴品牌通过引入AI、物联网等技术,推动克重仪向“智能化”“无人化”方向发展,主要面向对新技术接受度高的创新型纺织企业。

苏州深纺织仪器科技有限公司

深纺织仪器以“AI视觉辅助检测”为核心卖点:

- 结合高分辨率摄像头与称重模块,通过图像识别自动计算布料面积,避免人工测量误差;

- 支持云端数据平台,可生成多维度克重分析报告(如批次波动、区域差异);

- 设备体积小巧,适合实验室与小批量生产场景。

型号ST-AI300,价格6万-12万元,受到新兴科技纺织企业的关注。

广州蓝光智能科技有限公司

蓝光智能专注于“便携式智能克重仪”,主打“性价比+智能化”:

- 搭载安卓系统,支持APP远程控制与数据共享;

- 内置5000+种面料数据库,可自动匹配检测参数,降低操作门槛;

- 价格仅3000-8000元,远低于国际品牌,适合中小微企业及个体作坊。

品牌对比与选择建议

为更直观比较各品牌特点,以下从精度、价格、适用场景等维度进行总结:

| 品牌类型 | 代表品牌 | 精度范围 | 价格区间(万元) | 核心优势 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国际高端品牌 | Sartorius | 001g-0.01g | 10-30 | 超高精度,国际标准认证 | 实验室精密检测、高端面料研发 |

| 国际中端品牌 | A&D | 005g-0.05g | 5-15 | 便携性高,操作简便 | 亚洲市场日常抽检 |

| 国内主流品牌 | 上海精密、宇欧仪器 | 01g-0.1g | 5-20 | 性价比高,适配本土需求 | 中小企业批量生产、现场检测 |

| 新兴技术品牌 | 深纺织、蓝光智能 | 01g-0.05g | 3-12 | 智能化功能,数据互联 | 创新型企业、数字化车间 |

选择建议:

- 实验室/高端研发:优先考虑Sartorius、Mettler Toledo,确保数据精度与国际接轨;

- 中小企业日常生产:上海精密、宇欧仪器等国内品牌性价比更高,满足基础检测需求;

- 规模化/数字化生产:科力仪器、深纺织的智能化在线设备可提升生产效率;

- 小微个体/预算有限:蓝光智能等新兴品牌的便携式设备,低成本实现快速检测。

相关问答FAQs

Q1:纺织布料克重仪的精度是否越高越好?如何选择合适的精度?

A1:并非精度越高越好,需根据检测需求选择,常规服装面料(如棉布、涤纶)的克重检测,精度0.01g-0.1g已足够;而医用无纺布、电池隔膜等高附加值材料,需0.001g-0.005g的高精度设备,还需考虑成本预算——高精度设备价格和维护成本较高,中小企业需平衡精度与投入,建议:日常生产抽检选0.01g-0.05g,研发或高端产品选0.001g-0.01g。

Q2:使用克重仪时,哪些因素会影响检测结果准确性?如何避免?

A2:影响因素主要有三方面:

- 环境因素:温湿度变化可能导致布料吸湿或膨胀,需在恒温恒湿环境下检测,或选择带温湿度补偿功能的设备;

- 操作因素:布料褶皱、面积测量不准会导致克重计算偏差,建议使用平整样品,并借助红外定位或自动面积计算功能;

- 设备校准:长期使用后传感器可能漂移,需定期用标准砝码校准,确保数据准确。

不同面料(如针织物与机织物)的检测方法略有差异,需按标准规范操作(如AATCC 20A、ISO 3801)。