自动扶梯作为现代建筑中不可或缺的垂直运输设备,其核心功能是通过循环运动的梯级实现连续输送乘客,其原理设计与维修涉及机械、电气、控制等多学科技术的综合应用,以下从工作原理、结构设计及维修维护三方面展开详细阐述。

自动扶梯的工作原理

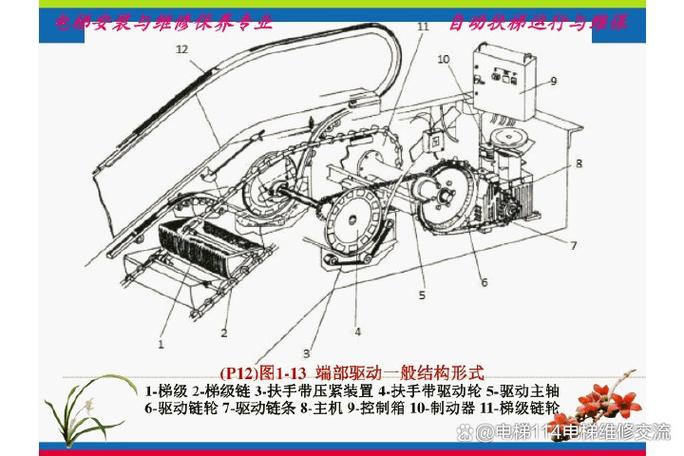

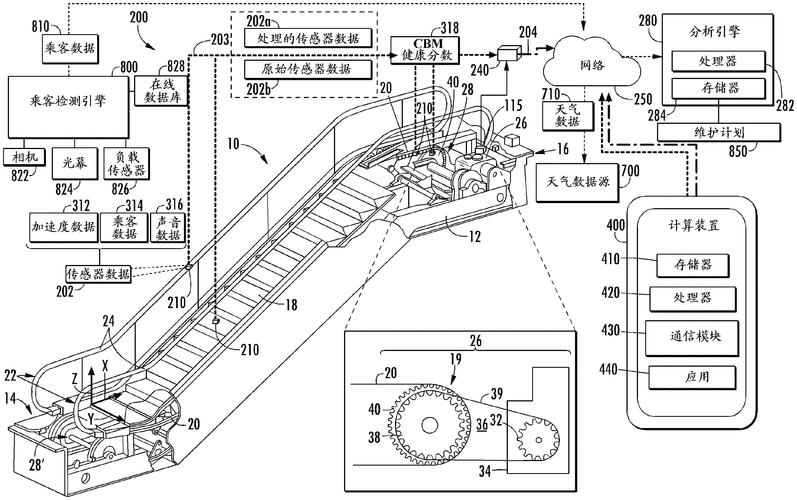

自动扶梯的核心原理基于“闭环循环系统”,通过驱动装置带动梯级链循环运动,形成上、下两个分支:上分支为梯级工作分支,用于输送乘客;下分支为返回分支,用于梯级回位,驱动主机通过减速箱输出动力,驱动链轮带动梯级链运行,梯级通过滚轮与导轨的配合实现平稳的上升与下降,扶手系统通过摩擦轮与梯级同步运动,为乘客提供支撑,安全保护系统则通过多个传感器(如梳齿板异物检测、梯级速度监测、扶手带速度监测等)实时监控运行状态,异常时触发制动或报警功能。

自动扶梯的结构设计

自动扶梯的结构设计可分为机械系统、电气控制系统和安全保护系统三大部分:

机械系统

- 驱动装置:通常采用蜗轮蜗杆减速电机或斜齿轮减速电机,提供大扭矩、低转速的动力输出,确保梯级平稳启动与停止。

- 梯级与梯级链:梯级为铝合金压铸成型,表面有防滑花纹;梯级链为滚子链条,通过链轮和张紧装置实现张力调节,确保链条不松脱、不跳齿。

- 导轨系统:包括梯级导轨、返回导轨等,引导梯级按预定轨迹运行,确保梯级在上、下水平区段及弯曲区段的平稳过渡。

- 桁架结构:作为自动扶梯的骨架,通常由钢材焊接而成,承载所有部件并传递载荷,需满足强度、刚度及稳定性要求。

- 扶手系统:由扶手带、驱动轮、压紧轮等组成,通过摩擦驱动与梯级同步运行,速度偏差需控制在±0.5%以内。

电气控制系统

- 控制核心:采用PLC(可编程逻辑控制器)或专用微机控制器,实现启动、停止、调速、反向运行及故障诊断等功能。

- 调速方式:通过变频器调节电机转速,实现软启动、软停止,减少机械冲击,提升乘坐舒适性。

- 安全回路:串联所有安全开关(如紧急停止按钮、驱动链断链保护、梯级塌陷保护等),任一开关动作即切断电源,触发制动。

安全保护系统

安全保护系统是自动扶梯设计的重中之重,主要包含以下装置:

- 机械保护:工作制动器(常闭式制动器,断电时自动制动)和附加制动器(用于超速或逆转工况)。

- 电气保护:超速监测、速度偏差监测、过载保护、短路保护等。

- 监控装置:梳齿板异物检测传感器、梯级间隙监测器、扶手带入口保护装置等。

自动扶梯的维修维护

自动扶梯的维修维护需遵循“预防为主、维修为辅”的原则,分为日常检查、定期保养和故障维修三个层级:

日常检查(每日)

- 清洁与润滑:清理梯级、梳齿板及扶手带表面的异物,检查关键部位(如驱动链、梯级链)的润滑状态,添加指定型号的润滑脂。

- 安全功能测试:测试紧急停止按钮、扶手带入口保护装置是否有效,检查梯级运行是否平稳无异响。

- 参数检查:记录梯级速度、扶手带速度偏差,确认其是否符合标准(如速度偏差≤±0.5%)。

定期保养(按周期)

- 月度保养:检查制动器间隙、驱动链条张力,清洁制动器摩擦片,紧固松动螺栓。

- 季度保养:检查导轨磨损情况,测试附加制动器功能,润滑梯级滚轮及导向轮。

- 年度保养:全面解驱动主机,更换润滑油,检查桁架结构焊缝及金属部件腐蚀情况,进行载荷测试和安全回路功能验证。

故障维修

常见故障及处理方法如下表所示:

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |

|---|---|---|

| 梯级抖动或异响 | 导轨变形、梯级滚轮磨损 | 调整导轨或更换滚轮 |

| 扶手带速度不同步 | 摩擦轮磨损、张力不均 | 清洁摩擦轮、调整扶手带张力 |

| 启动或停止冲击大 | 变频器参数异常、制动器间隙大 | 校准变频器参数、调整制动器 |

| 安全回路动作 | 安全开关误触发、线路短路 | 检查并复位安全开关、排查线路 |

维修过程中需注意:必须由持证专业人员操作,严格遵守断电挂牌制度;更换部件需使用原厂配件,确保性能匹配;维修后需进行空载和负载测试,确认各项功能恢复正常。

相关问答FAQs

Q1: 自动扶梯的制动器多久需要检查一次?

A1: 制动器是自动扶梯的关键安全部件,需进行分级检查:日常检查(每日)确认制动器动作灵活,无卡滞;月度保养(每月)测量制动器间隙(通常为0.2-0.5mm),检查摩擦片磨损情况;年度保养(每年)需拆卸制动器,清理粉尘并检查弹簧性能,确保制动力矩符合要求(一般为额定制动力的1.5倍以上)。

Q2: 自动扶梯运行时扶手带速度慢于梯级会导致什么风险?如何解决?

A2: 扶手带速度慢于梯级(速度偏差超过-2%)会增加乘客因失衡而摔倒的风险,尤其在上下梯级时,解决方法:首先检查扶手带驱动轮的摩擦系数,清洁轮槽表面油污;其次调整扶手带张力,确保其与梯级同步;若仍无法解决,需检查驱动电机或减速箱是否打滑,必要时更换磨损的摩擦轮或驱动部件。