智能曝光技术识别场景是现代摄影和摄像设备中的一项核心功能,它通过内置的图像传感器、处理器和算法,自动分析拍摄环境中的光线条件、主体特征、色彩分布等多维度信息,从而精准判断当前场景类型,并动态调整曝光参数(如光圈、快门速度、ISO感光度等),以确保最终成像的亮度适宜、细节丰富、色彩自然,这项技术的本质是让设备模拟专业摄影师的“场景判断”和“曝光决策”能力,大幅降低普通用户的拍摄门槛,提升成片率。

智能曝光技术识别场景的核心逻辑与实现步骤

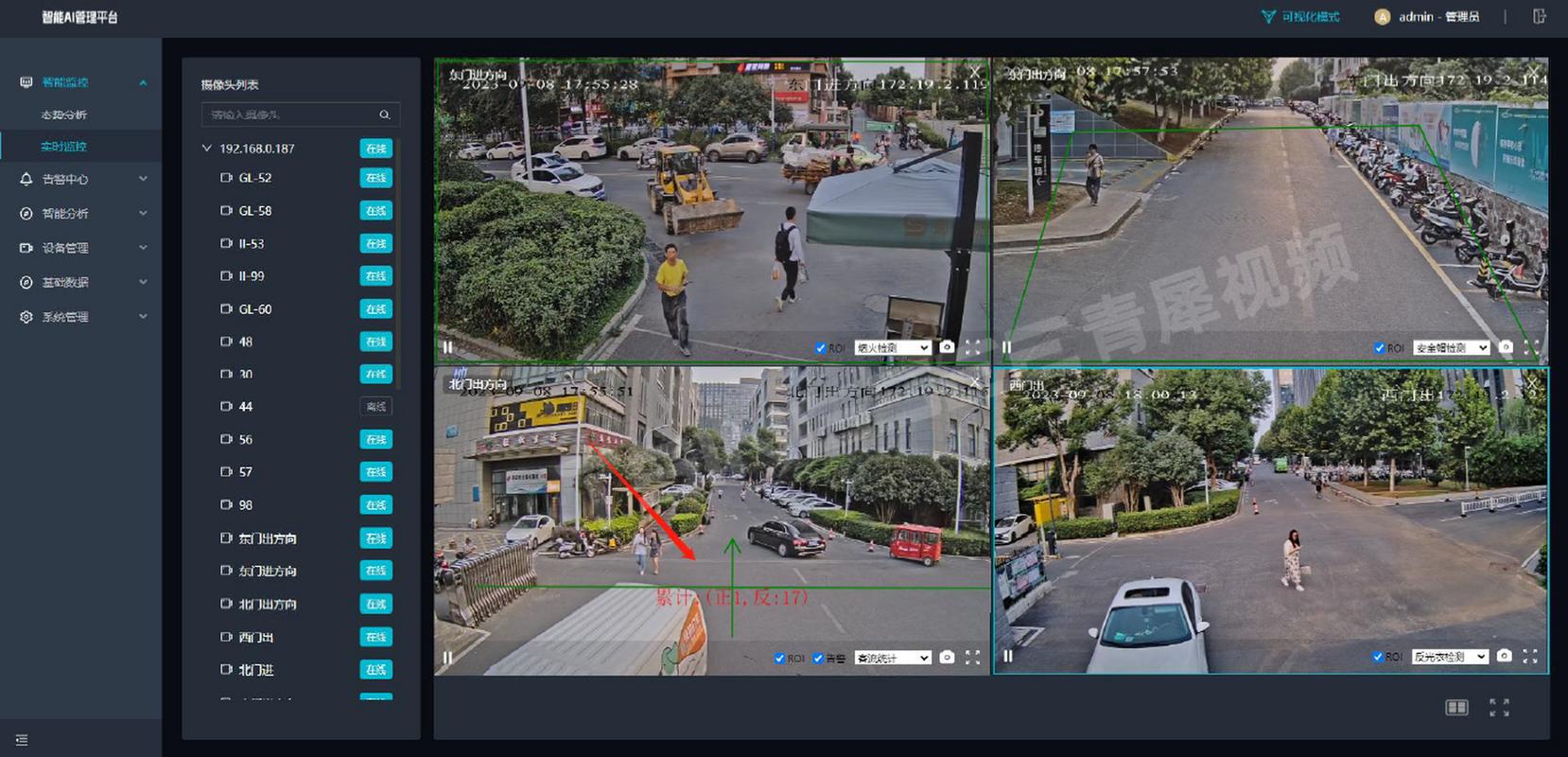

智能曝光技术的场景识别并非单一环节的独立运作,而是一个“数据采集-特征分析-场景匹配-参数优化”的闭环流程,具体而言,设备首先通过图像传感器捕捉原始图像数据,同时辅助环境光传感器、距离传感器(如ToF传感器)等获取外围信息;内置的图像处理器(ISP)会对这些数据进行预处理,包括降噪、白平衡校正等;随后,核心算法启动,重点提取图像中的关键特征,

- 亮度特征:画面整体明暗分布,是否存在高光过曝或暗部死黑区域;

- 色彩特征:主色调、色彩饱和度、色温倾向(如暖色调的日出场景、冷色调的雪景);

- 纹理与边缘特征:主体轮廓清晰度,如人物的面部细节、建筑的线条结构;

- 动态特征:画面中是否存在运动物体(如行驶的车辆、奔跑的人),运动速度与方向;

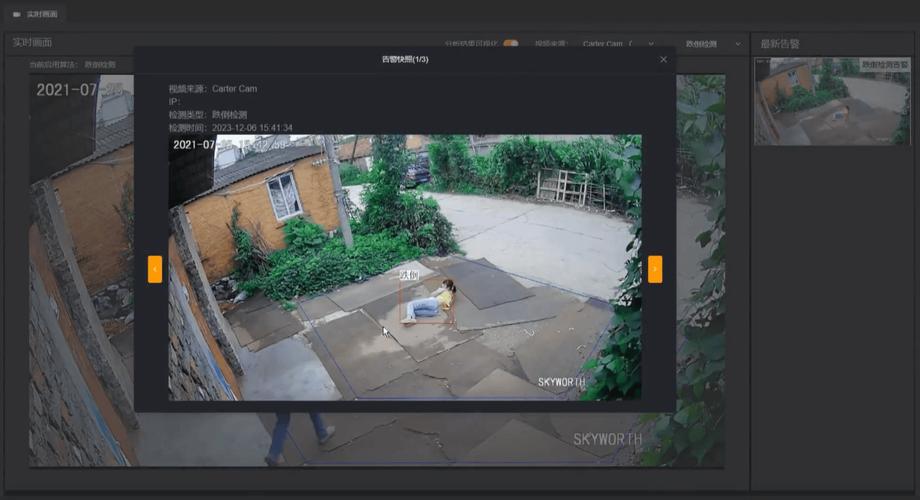

- 语义特征:通过深度学习算法识别场景内容,如是否为“人像”“风景”“夜景”“逆光”等具体类型。

在特征提取的基础上,系统会将这些特征与预置的场景数据库进行比对,该数据库通过海量样本训练而成,包含不同场景的典型特征参数组合。“雪景”场景的特征通常是高亮度、低色温(偏蓝)、大面积 homogeneous 区域;“夜景”场景则表现为低亮度、高对比度、点光源密集等,当匹配成功后,系统会调用对应的曝光策略,如雪景场景会适当增加曝光补偿(避免画面灰暗),夜景则会优先降低ISO、延长快门速度(控制噪点)并启用多帧降噪技术。

场景识别的类型与曝光策略差异

不同场景的光线条件和拍摄需求差异显著,智能曝光技术会针对典型场景类型采取差异化的曝光策略,以下列举几种常见场景的具体应用:

| 场景类型 | 典型特征 | 智能曝光策略 | 技术难点 |

|---|---|---|---|

| 人像场景 | 主体面部肤色自然,背景可虚化;常见逆光、侧逆光情况,面部易出现阴影。 | 优先对焦面部并执行点测光,启用面部识别AE(自动曝光),动态优化阴影和高光,避免背景过曝或面部死黑。 | 复杂光线下面部肤色还原(如逆光时的“面部暗部提亮”与“背景高光压制”平衡)。 |

| 风景场景 | 画面亮度范围大(天空与地面亮度差大),色彩饱和度要求高,细节层次丰富。 | 采用分区测光或评价测光,启用HDR(高动态范围)技术合成多张曝光,兼顾天空与地面细节,增强绿色/蓝色饱和度。 | 动态范围压缩(避免HDR合成痕迹),色彩一致性(如不同天气下风景的色调统一)。 |

| 夜景场景 | 环境光极低,画面噪点易堆积,存在车流、灯光等动态元素。 | 降低ISO至原生感光度,延长快门速度(需配合防抖),启用多帧降噪合成,对点光源(如路灯)进行高光压制。 | 长曝光下的防抖效果,动态物体模糊控制(如车流光绘与静止建筑的清晰度平衡)。 |

| 逆光场景 | 主体位于光源前方,面部或主体易形成剪影,背景亮度高。 | 开启逆光HDR或智能补光(如闪光灯/屏幕补光),对主体进行重点测光,提高阴影区域亮度,保留背景高光细节。 | 主体与背景的亮度平衡(避免补光过强导致主体“过亮”或背景“过曝”)。 |

| 运动场景 | 主体高速运动,需定格瞬间动作,画面易因运动导致模糊。 | 提高快门速度(如1/500s以上),启用AI追焦对焦,动态调整ISO(在保证快门的前提下控制噪点)。 | 高快门下的进光量不足(需平衡ISO与快门),运动轨迹预判对焦的准确性。 |

技术优势与局限性

智能曝光技术识别场景的核心优势在于“自动化”与“精准化”:它替代了用户手动调整曝光参数的复杂过程,尤其适合摄影新手或快速抓拍场景;通过大数据和算法优化,其场景判断准确率持续提升,部分旗舰设备的场景识别类型已达数十种(如区分“海滩”“烟花”“宠物”等细分场景),曝光参数调整更贴近专业摄影师的审美偏好。

该技术仍存在局限性:

- 极端场景的误判:在光线复杂或非常规场景中(如混合光源的室内、极端逆光的剪影),系统可能误判场景类型,导致曝光偏差(如将“暗调人像”误判为“夜景”而过度提亮)。

- 创作自由的限制:自动化曝光可能削弱用户的创作意图,例如用户刻意追求“高调”(整体明亮)或“低调”(整体暗沉)的艺术效果时,系统会自动“纠正”为“标准曝光”。

- 硬件依赖性:低端设备的传感器尺寸小、算法算力不足,可能导致场景识别速度慢、精度低,尤其在弱光或高动态范围场景下表现不佳。

未来发展趋势

随着AI技术的深入发展,智能曝光技术的场景识别正向“更精细化”“更个性化”方向演进:通过深度学习模型对细分场景(如“雪中森林”“黄昏街景”)的特征进行深度挖掘,提升识别精度;结合用户行为数据(如历史拍摄参数偏好),实现“千人千面”的个性化曝光策略,例如针对偏好“高对比度”风格的用户,系统会自动增强画面的明暗反差,多传感器融合(如结合激光雷达测距、光谱分析)也将进一步提升场景识别的维度,使曝光决策更接近人眼的视觉感知逻辑。

相关问答FAQs

Q1:智能曝光技术是否完全依赖算法,硬件参数(如传感器尺寸)对曝光效果的影响大吗?

A1:智能曝光技术是算法与硬件协同作用的结果,硬件参数(如传感器尺寸、光圈大小、动态范围)决定了原始图像数据的“质量上限”,而算法则是在此基础上进行优化,大尺寸传感器(如1英寸)在弱光下能捕捉更多光线信息,为算法提供更优质的原始数据,从而提升夜景曝光的纯净度;反之,小尺寸传感器即使算法再强大,也可能因进光量不足而导致噪点问题,硬件是基础,算法是优化,两者共同决定了最终曝光效果。

Q2:在手动模式下,智能曝光技术的场景识别功能会自动关闭吗?用户能否手动干预?

A2:在大多数相机和手机设备中,手动模式(M档)下智能曝光的“自动调整参数”功能会关闭(如光圈、快门、ISO需用户手动设置),但场景识别功能通常仍会后台运行——用户可通过“实时场景显示”或“曝光指示条”查看系统识别的场景类型及推荐的曝光参数,作为手动调整的参考,部分高端设备还提供“半自动模式”(如快门优先、光圈优先),此时用户可手动设置部分参数,系统仍会基于场景识别自动调整剩余参数(如快门优先模式下自动调整ISO),实现“人工干预+智能辅助”的平衡。