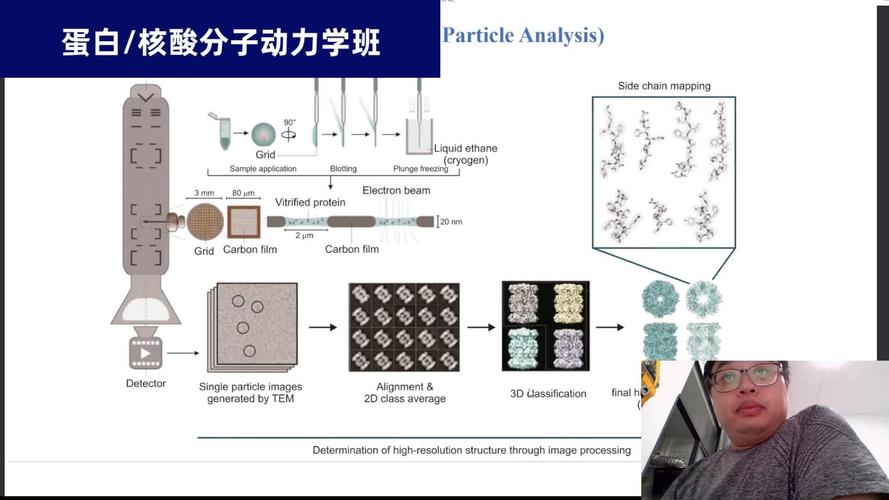

冷冻电子显微镜(Cryo-EM)作为结构生物学领域革命性的技术工具,通过在低温状态下生物大分子的三维结构解析,为生命科学研究提供了前所未有的分辨率支持,目前全球冷冻电镜市场主要由几家国际知名厂商主导,这些品牌在技术性能、市场占有率和用户群体中各有特色,以下从技术特点、产品线布局及市场影响力等维度进行详细梳理。

冷冻电镜核心品牌及技术布局

Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔)

作为全球科学服务领域的领导者,赛默飞通过收购FEI公司奠定了其在冷冻电镜市场的绝对地位,其产品线覆盖从入门级到高端的全系列冷冻电镜,代表机型包括:

- Glacios:紧凑型冷冻透射电镜,采用200 kV场发射枪,分辨率可达2.7 Å,适合实验室常规样品筛选及教学使用,凭借较低的使用成本和智能化操作界面,成为中小型实验室的热门选择。

- Talos Arctica:中端机型,配备200 kV FEG和自动样品交换系统,分辨率优于2.4 Å,支持高通量数据采集,适用于中等分辨率的结构解析工作。

- Titan Krios:高端旗舰产品,配备300 kV FEG和能量过滤器,分辨率可达亚埃级别(<1.8 Å),搭配Gatan K3直接电子探测器等先进设备,可实现原子分辨率结构解析,是解析大型蛋白质复合物、病毒颗粒等复杂样品的核心工具,全球顶尖结构生物学实验室广泛采用。

赛默飞的优势在于完善的技术生态,包括自动化样品制备系统(如AutoGrid)、图像采集软件(EPU)及数据处理平台(Unblur、MotionCor2等),形成从样品到结构的全流程解决方案。

JEOL(日本电子)

JEOL作为电子显微镜制造领域的传统巨头,其冷冻电镜产品以高稳定性和优异的成像性能著称,主要产品包括:

- JEM-3200FSC:300 kV冷冻电镜,采用超稳定冷场发射枪,配备能量选择器和Gatan K3探测器,分辨率可达1.8 Å,特别适合对辐射敏感的生物样品的高分辨率成像。

- JEM-2100F:200 kV冷冻电镜,性价比较高,分辨率优于2.4 Å,在高校及研究所中拥有一定用户基础。

JEOL产品的核心竞争力在于其精密的机械设计和电子光学系统,长期稳定性优异,同时提供定制化的解决方案以满足特殊研究需求。

ZEISS(蔡司)

德国蔡司凭借其在光学和电子显微镜领域的深厚积累,近年来在冷冻电镜市场快速崛起,其主打产品为:

- Libra 120:120 kV冷冻透射电镜,采用CEOS GmbH的先进电子光学组件,分辨率可达2.3 Å,结合Ceta或Falcon探测器,适合中等分辨率的结构研究及冷冻电子断层扫描(Cryo-ET)应用。

- Zeiss Crossbeam系列:虽然主打双束电镜,但其冷冻样品制备模块与冷冻电镜联用,可提供原位冷冻聚焦离子束(Cryo-FIB)样品切割功能,为Cryo-ET研究提供关键技术支持。

蔡司的优势在于整合冷冻电镜与制备技术,尤其在Cryo-ET领域形成独特竞争力,其产品以智能化操作和模块化设计为特色。

Hitachi(日立)

日立作为电子显微镜的重要制造商,其冷冻电镜产品线以可靠性和实用性为主:

- HT7800:120 kV冷冻电镜,分辨率优于2.4 Å,配备双CCD相机系统,支持快速数据采集,适用于常规蛋白质结构解析及教学科研。

- HF5000:200 kV冷冻电镜,具备高亮度电子源和先进的防污染系统,分辨率可达2.0 Å,在亚洲市场占有一定份额。

日立产品以耐用性和低维护成本著称,适合预算有限但对稳定性有较高要求的实验室。

主要品牌产品性能对比表

| 品牌型号 | 加速电压 (kV) | 分辨率 (Å) | 探测器配置 | 特色功能 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| Thermo Fisher Glacios | 200 | ≤2.7 | Falcon 3/4 | 智能化操作,紧凑设计 | 常规筛选,教学 |

| Thermo Fisher Talos Arctica | 200 | ≤2.4 | Ceta/SC200 | 自动样品交换,高通量采集 | 中等分辨率结构解析 |

| Thermo Fisher Titan Krios | 300 | <1.8 | K3/Gatan GIF | 亚埃分辨率,兼容Cryo-ET | 高精尖结构研究 |

| JEOL JEM-3200FSC | 300 | ≤1.8 | K3/Gatan GIF | 超稳定电子源,抗污染设计 | 辐射敏感样品,高分辨率成像 |

| JEOL JEM-2100F | 200 | ≤2.4 | CCD/Gatan SC200 | 高性价比,操作简便 | 常规科研 |

| ZEISS Libra 120 | 120 | ≤2.3 | Ceta/Falcon 4 | 模块化设计,兼容Cryo-FIB | Cryo-ET,中等分辨率研究 |

| Hitachi HT7800 | 120 | ≤2.4 | 双CCD | 低维护成本,高稳定性 | 常规教学与科研 |

| Hitachi HF5000 | 200 | ≤2.0 | SC200/Gatan GIF | 防污染系统,高亮度电子源 | 中等分辨率结构研究 |

市场格局与用户选择建议

从市场占有率来看,赛默飞Titan Krios系列占据高端市场主导地位,全球约有70%以上的高分辨率冷冻电镜结构解析工作由其完成;中端市场则呈现赛默飞Talos、JEOL JEM-2100F及蔡司Libra 120三足鼎立的局面;入门级市场以赛默飞Glacios和日立HT7800为主,用户选择时需综合考虑分辨率需求、样品特性、预算及配套技术支持:若追求原子分辨率结构解析,Titan Krios是首选;若侧重Cryo-ET研究,蔡司与赛默飞的整合方案更具优势;中小型实验室则可优先考虑Glacios或HT7800等性价比机型。

相关问答FAQs

Q1:冷冻电镜的分辨率是否完全由仪器型号决定?

A1:不完全决定,分辨率是仪器性能、样品质量、数据采集策略及数据处理能力共同作用的结果,即使同一型号电镜,通过优化样品制备(如冰厚度控制、颗粒分布)、提升数据采集量(如采集数千万至上亿张粒子)及采用高级重构算法(如CryoSPARC、RELION),也可能显著提升分辨率,部分实验室在Glacios上通过精细优化已达到3 Å以内的分辨率。

Q2:购买冷冻电镜时,除了主机成本,还需要考虑哪些额外费用?

A2:除主机外,还需预留约30%-50%的预算用于配套设备:①探测器(如Gatan K3约50-100万美元);②自动化样品制备系统(如Thermo Fisher AutoGrid约20-40万美元);③专用实验室建设(包括防震地基、恒温恒湿系统、液氮供应等,约50-200万美元);④年维护费用(通常为主机价格的8%-15%);⑤人员培训及数据处理软件许可(如CryoSPARC商业版约10万美元/年),一套完整冷冻电镜系统的落地成本通常在500万-2000万美元不等。