kps180-01维修是一项需要专业知识和细致操作的技术工作,该设备通常用于精密测量或实验分析,因此在维修过程中必须严格遵循操作规范,确保维修质量和设备性能的恢复,维修前,首先需要对设备进行全面检查,通过外观观察初步判断故障现象,如是否有明显的损坏、异常声响或指示灯异常等,随后,应查阅设备的技术手册,了解其工作原理、电路结构及关键部件参数,为后续维修提供理论支持。

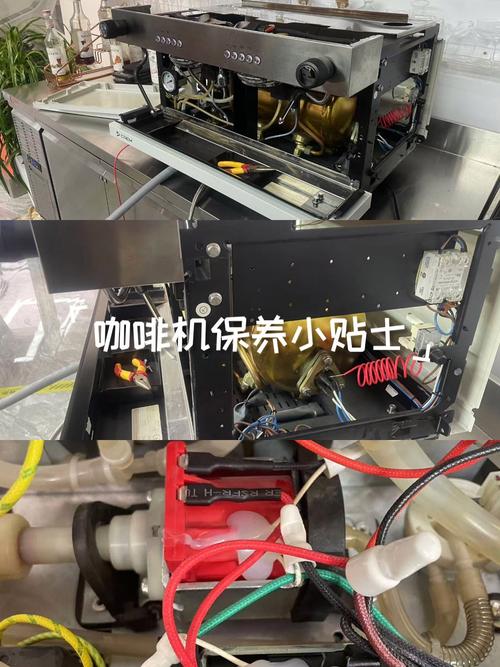

在故障排查阶段,可按照“先外后内、先简后繁”的原则进行,外部检查包括电源连接是否稳定、接口是否松动、传感器探头是否有污损等,这些简单问题往往可能导致设备无法正常工作,若外部检查无异常,则需打开设备外壳进行内部检测,重点检查电源模块、主板电路、核心芯片及散热系统等,使用万用表、示波器等工具测量电压、电流及信号波形,判断是否存在短路、断路或元件老化等问题,若设备开机无反应,应重点检查保险管是否熔断、电源适配器是否损坏;若测量数据异常,则需校准传感器或检查信号处理电路。

维修过程中,对于损坏部件的更换需格外谨慎,应选用与原型号参数完全一致的元器件,避免因参数不匹配导致二次故障,焊接操作时需使用恒温烙铁,防止静电损坏敏感元件,焊接后需检查焊点是否光滑、无虚焊,更换部件后,需对相关电路进行测试,确保新部件与原电路兼容,设备的机械部分,如导轨、轴承等,若出现磨损或卡滞,需进行清洁、润滑或更换,以保证机械运动的精度。

维修完成后,必须进行功能测试和校准,按照设备手册的测试流程,逐项验证各项功能是否正常,如测量精度、稳定性、响应速度等,对于精密设备,还需使用标准样品进行校准,确保测量结果的准确性,测试过程中需记录相关数据,与设备出厂标准进行对比,若发现偏差需重新调整,应清理设备内部灰尘,检查散热风扇是否正常运转,避免因过热引发新的故障。

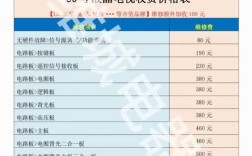

为便于维修人员快速定位常见故障,以下列出kps180-01部分典型故障及排查方法:

| 故障现象 | 可能原因 | 排查方法 |

|---|---|---|

| 开机无电源指示 | 电源线损坏、保险管熔断、电源模块故障 | 检查电源线、更换保险管、测量电源输出电压 |

| 测量数据漂移 | 传感器污染、信号线接触不良、主板元件老化 | 清洁传感器、检查信号线、测量电路信号稳定性 |

| 显示屏异常 | 显示屏损坏、排线松动、驱动板故障 | 检查排线连接、外接显示器测试、更换显示屏 |

在日常使用中,定期维护可有效延长设备寿命,如避免频繁开关机、保持工作环境干燥清洁、定期校准传感器等,若维修过程中遇到复杂故障,建议联系厂家技术支持或专业维修机构,避免自行拆卸导致设备损坏。

相关问答FAQs

Q1:kps180-01设备出现测量数据不稳定,可能是什么原因?

A1:测量数据不稳定通常由传感器污染、信号线接触不良、电源电压波动或主板元件老化导致,首先需清洁传感器探头,检查信号线是否松动;其次使用稳压电源确保供电稳定;若问题依旧,需进一步检测主板信号处理电路,必要时更换老化元件。

Q2:维修kps180-01时如何避免静电损坏电路?

A2:为防止静电损坏,维修人员需佩戴防静电手环,工作台面铺设防静电垫,设备外壳可靠接地,在接触电路板前,先用手触摸金属物体释放静电,避免使用塑料工具,优先选用防静电烙铁和吸锡器,避免在干燥环境下操作,可适当增加空气湿度以减少静电产生。