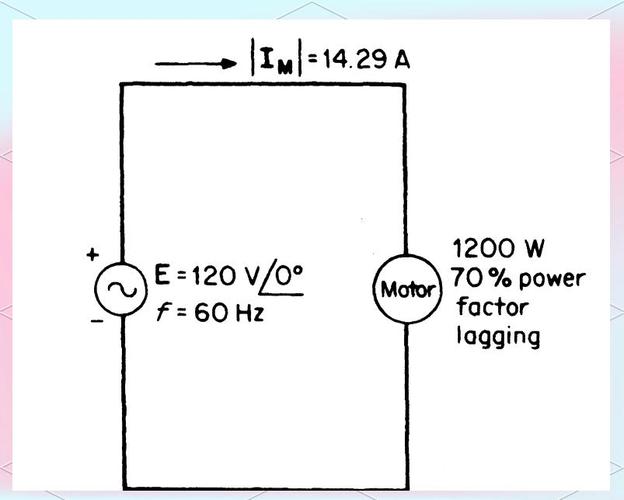

输入功率因数校正技术是一种用于改善电力电子设备输入端功率因数的电路设计方法,其核心目标是解决传统二极管整流电路因非线性负载导致的电流谐波畸变和功率因数低下问题,在未校正的电路中,输入电流呈脉冲状,含有丰富的谐波分量,不仅降低电能利用效率,还可能对电网造成污染,干扰其他用电设备,功率因数校正技术通过主动控制输入电流波形,使其与电网电压保持同相位,从而实现正弦波电流输入,显著提升功率因数至0.95以上,并满足国际谐波标准(如IEC 61000-3-2)的要求。

根据控制方式的不同,输入功率因数校正技术主要分为无源功率因数校正(PPFC)和有源功率因数校正(APFC)两大类,无源PFC利用电感、电容等无源元件组成滤波网络,结构简单、成本低,但体积较大、重量较重,且校正效果有限,通常功率因数只能提升至0.8-0.9,适用于对成本敏感且功率要求不高的场合,而有源PFC采用高频开关变换器(如Boost、Buck-Boost等拓扑结构),通过闭环控制实时调整输入电流,具有校正精度高、体积小、重量轻的优点,可使功率因数达到0.99以上,广泛应用于服务器、电源适配器、新能源汽车充电桩等高性能电力电子设备中。

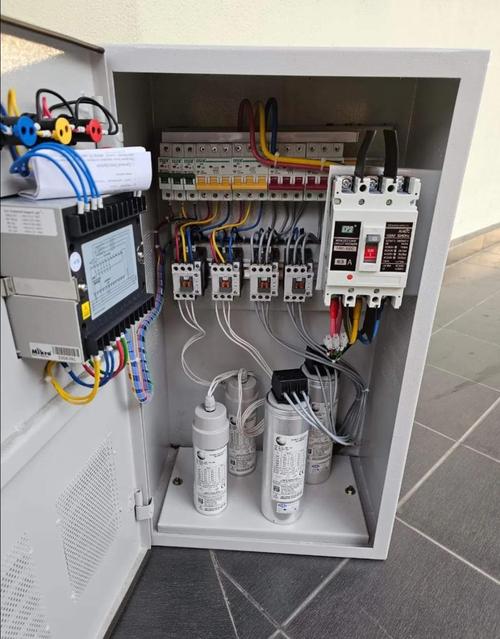

有源功率因数校正技术的核心控制策略包括平均电流控制、峰值电流控制和滞环电流控制等,以平均电流控制为例,其通过采样输入电压和电流信号,经误差放大器与基准电流比较后,生成PWM驱动信号控制开关管的通断,使输入电流跟随电压波形变化,典型APFC电路由整流桥、Boost电感、功率开关管(如MOSFET)、快恢复二极管和输出电容组成,工作在连续导通模式(CCM)或断续导通模式(DCM),DCM模式控制简单,但电流纹波较大;CCM模式效率更高,适合大功率应用,但需要更复杂的控制电路。

在实际应用中,输入功率因数校正技术需综合考虑多种因素,开关频率的选择需权衡开关损耗与滤波器体积,通常在20kHz-100kHz范围内;电感和电容的参数设计直接影响电流纹波和动态响应;控制芯片的选型需满足精度和速度要求,如常用的UC3854、NCP1653等专用PFC控制器,随着绿色节能标准的提升,数字化PFC控制成为发展趋势,通过DSP或FPGA实现更灵活的算法优化,进一步提升效率和动态性能。

以下是相关问答FAQs:

Q1:输入功率因数校正技术是否适用于所有电力电子设备?

A1:并非所有设备都需要PFC技术,对于功率较小(通常小于75W)或对谐波要求不高的设备(如部分家用电器),可采用无源PFC或无需PFC;但对于功率较大、需满足谐波标准的工业设备和消费电子(如电脑、LED驱动电源),有源PFC几乎是必备方案,以符合能效法规和电网兼容性要求。

Q2:有源功率因数校正技术的成本是否显著高于无源方案?

A2:是的,有源PFC因增加了功率开关管、控制芯片及相关驱动电路,成本通常比无源PFC高20%-50%,但随着半导体技术的发展,PFC控制器和MOSFET的价格持续下降,且其带来的能效提升(通常可提高5%-10%)和电网兼容性优势,使得有源PFC在中高端应用中的性价比越来越高。